小寒节气的含义是什么——节气养生注意事项与传统习俗解析

- 2025-04-28

当北斗七星的斗柄指向黄经285度,太阳到达地球赤道最南端的时刻,二十四节气中的第二十三个节气——小寒便悄然来临。作为冬季倒数第二个节气,小寒承载着中国古代农耕文明对自然规律的深刻认知,其名称中“寒”字的叠加使用,既体现了先民对气候变化的细腻观察,也暗含着对寒冷程度的分级智慧。这个看似简单的节气名称背后,实则蕴含着天文历法、物候特征、农业生产和人文习俗的多重维度。

天文历法中的时空定位

从天文观测角度看,小寒节气的确定严格遵循着太阳周年视运动轨迹。地球公转轨道形成的黄道平面与天球坐标系相互作用,使得每年1月5-7日太阳行至特定经度时,北半球进入小寒时段。这种精准的天文定位体系,早在《周髀算经》中就有系统记载,古代圭表测影技术可将节气时间误差控制在刻漏精度范围内。

气候特征的南北差异

根据现代气象数据统计,小寒期间我国气候呈现显著地域性特征:

- 北方地区:多数年份气温降至-15℃至-30℃,黑龙江漠河曾出现-52.3℃极端低温

- 江淮流域:日均温多在0-5℃波动,伴随持续性湿冷空气侵袭

- 华南地区:昼夜温差可达10℃以上,晨间常见辐射雾现象

农业生产的时间坐标

小寒在传统农事体系中具有特殊指导意义,不同地域形成差异化的生产节奏:

- 华北平原进入冬小麦越冬管理关键期,需实施镇压保墒作业

- 江南地区开展油菜田间管理,重点防范湿冻害发生

- 岭南地带利用晴好天气抢种耐寒蔬菜,维持冬季蔬菜供应

物候现象的生态密码

古代典籍记录的小寒三候在现代生态学中仍具观测价值:

- 初候雁北乡:部分大雁开始向北迁徙,反映鸟类对光照变化的敏感性

- 二候鹊始巢:喜鹊衔枝筑巢行为与光周期调控的生殖周期相关

- 三候雉始鸲:雄雉鸣叫求偶现象涉及环境温度与激素分泌的关联机制

文化习俗的传承演变

围绕小寒形成的民俗体系,既包含实用性的御寒智慧,也蕴含深邃的文化隐喻:

- 饮食文化中的“三九补冬”,强调温补药材与当季食材的科学配伍

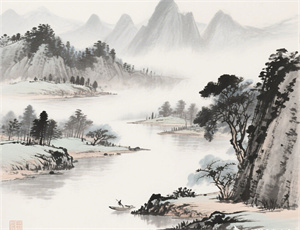

- 书画创作推崇的“寒林图”,通过艺术形式表达对生命韧性的礼赞

- 童谣传唱的《数九歌》,将气候认知转化为韵律化的知识传承载体

中医养生的现代阐释

传统养生理念在小寒时节强调“藏阳固本”,现代医学研究证实其科学内涵:

- 低温环境下人体基础代谢率提升12-15%,需增加优质蛋白摄入

- 寒冷刺激使血液黏稠度增高,适量运动可降低心血管疾病风险

- 日照减少影响血清素分泌,调节室内光照有助于维持心理健康

从甲骨文中“寒”字的构型解析,到现代气象卫星的云图观测,人类对小寒的认识始终在深化拓展。这个传承三千年的节气,既是先民留给我们的文化遗产,也是解码自然规律的永恒课题。当城市居民在供暖房中品尝腊八粥时,当农民在覆雪麦田检查墒情时,当科研人员在实验室分析物候数据时,小寒的现代意义正在被赋予新的维度。