清明节24节气各月份——传统节气与自然周期的文化纽带及其现代意义

- 2025-04-28

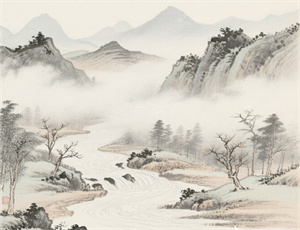

作为中华文明中独特的时空坐标体系,二十四节气不仅划分了黄河流域的物候变迁,更在农耕文明中塑造了深刻的文化记忆。清明节作为春季第五个节气,既承载着慎终追远的祭祀传统,又标志着仲春与暮春的交替。从立春到谷雨的物候演进,每个月份都暗含自然法则与人文活动的深度契合,这种天人合一的智慧在当代社会依然具有生态启示与精神疗愈的双重价值。

一、节气体系中的清明定位与时间哲学

在太阳黄经达到15°的精确时刻,清明节气开启春耕生产的关键阶段。其时间跨度通常落在公历4月4日至6日之间,恰处春分与谷雨构成的动态平衡点。中国古代将清明分为三候:

- 初候「桐始华」——泡桐花开的物候信号

- 次候「田鼠化为鴽」——阴阳二气转化的生态表征

- 末候「虹始见」——雨水增多的大气光学现象

二、月份维度下的节气分布规律

二十四节气在农历月份的分布呈现独特的循环特征:

- 正月包含立春与雨水,对应农具整修期

- 二月惊蛰春分,唤醒冬眠生物

- 三月清明谷雨,进入播种黄金时段

- 夏季月份承载立夏至大暑,调控田间管理

- 秋季从立秋到霜降,完成收获储备

- 冬季自小雪至大寒,转入农闲休养

三、清明习俗的多维文化表达

作为兼具自然节气与人文节日的特殊存在,清明在各地演化出丰富的行为范式:

- 江南地区的「尝三新」食俗(嫩藕、荸荠、茨菰)

- 华北平原的「插柳避疫」生态智慧

- 岭南民间的「行清」踏青路线规划

- 黄土高原的「寒食」冷餐制作技艺

四、节气智慧的现代转化路径

在城市化进程加速的当下,节气文化正在产生新的存在形态:

- 生态农业中的节气种植指导系统

- 城市绿地按节气更换景观植被

- 节气饮食在养生领域的科学转化

- 节气主题文旅产品的开发模式

五、月份物候数据的科学价值

现代气象学研究证实,节气划分与气候突变点存在高度关联。以华中地区为例:

- 清明期间日均气温稳定通过12℃的天数增加83%

- 降水概率较春分提升27个百分点

- 植物花期物候较百年前平均提前9.6天

当我们凝视故宫博物院收藏的《月令七十二候图》时,不仅能触摸到先人观测自然的细致目光,更能感受到这种时间管理体系对现代社会的启示价值。在气候异常频发的今天,重新理解节气与月份的内在联系,或许能为构建人与自然的新型关系提供古老而崭新的智慧参照。