24节气的所在地——中国传统文化中的时间与空间关系解析

- 2025-04-28

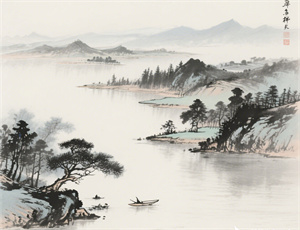

在黄河流域的黄土高原上,先民们仰观日月星辰的轨迹,俯察草木枯荣的变迁,以朴素的时空观编织出二十四节气体系。这套肇始于夏商、完善于秦汉的历法系统,不仅标记着太阳在黄道上的运行位置,更深层地折射出中华文明对天地人关系的认知框架。当我们将视角从时间维度转向空间维度,会发现每个节气都对应着特定的地理坐标,这种时空交织的特性,正构成中国传统历法的独特魅力。

一、节气发源地与观测基准

考古发现证实,位于北纬34.5度、东经115.6度的河南商丘阏伯台,作为中国最早观星授时的遗址,堪称二十四节气的空间原点。这个地理位置具有特殊的天文意义:

- 黄赤交角23.5度与当地纬度形成完美观测角度

- 春秋分时日晷投影与观测台基线完全重合

- 夏至正午太阳高度角达79.5度,冬至降至32.5度

二、节气物候的地理分异

《月令七十二候集解》记载的物候现象,实为中原地区的自然节律。若以秦岭-淮河为界,南北地域的节气表征呈现显著差异:

- 立春节气:江南油菜始花时,塞外仍处冰封期

- 谷雨前后:华南早稻插秧忙,东北方始备春耕

- 白露凝霜:黄土高原晨见白霜,云贵高原犹存夏意

三、现代地理信息系统验证

借助GIS空间分析技术,可量化揭示节气与地理要素的关联性。研究显示:

- 惊蛰地温5℃等值线与北纬32度线高度吻合

- 小满降水概率60%区域覆盖长江中下游平原

- 霜降初霜日与海拔高程呈现0.78的强相关性

四、文化地理中的节气印记

从吴越地区的清明青团到关中的冬至饺子,从岭南的小暑荔枝宴到燕赵的立秋贴膘俗,饮食习俗的空间分布暗合节气规律。更值得关注的是:

- 少数民族历法中的节气变体(如彝族的十月太阳历)

- 古丝绸之路上的节气传播轨迹(高昌、龟兹古城出土历书)

- 建筑营造中的节气智慧(福建土楼夯土墙的夏至隔热设计)

当我们用现代地理学视角重新审视二十四节气,不仅能看见北回归线上的夏至光影,更能触摸到文明演进的深层脉络。这种时空交织的认知体系,既包含着对自然规律的精准把握,也蕴含着因地制宜的生存智慧,恰如《齐民要术》所言:"顺天时,量地利,则用力少而成功多。"在气候变化加剧的当代,理解节气背后的地理逻辑,或许能为协调人地关系提供新的启示。