24节气百露:传统农耕文化与自然时序的千年智慧

- 2025-04-28

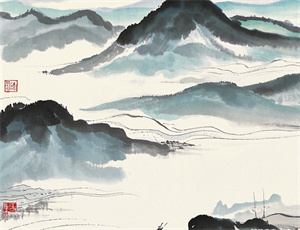

在黄河流域的古老土地上,二十四节气如同刻录自然的密码,将太阳运行轨迹与物候变化编织成农耕文明的行动指南。其中"百露"作为特殊时序节点,既指代白露节气后频繁出现的晨露现象,更隐喻着先人对自然规律的深度观察——从单颗露珠到百露成霜,暗藏气候变迁与生态平衡的精密法则。这种跨越千年的智慧体系,不仅指导着播种与收获的节奏,更构建了人与自然对话的哲学框架。

气象维度下的露水密码

当太阳黄经达到165度时,地表昼夜温差突破10℃临界点,空气中的水汽在植物表面凝结成珠,形成二十四节气中最具诗意的自然现象。从科学角度分析,露水的形成需要三个必要条件:

- 辐射冷却达到露点温度

- 近地面空气湿度接近饱和

- 稳定的微风环境

这些精密的气象条件组合,使得百露期成为检验区域生态系统健康的重要指标。现代气象数据显示,城市化进程导致的热岛效应,已使华北平原的初露日期较二十世纪推迟约11天。

农耕文明中的时序经济学

在山西陶寺遗址出土的圭表仪器证明,早在新石器时代,先民已建立节气与农事的对应关系。《齐民要术》记载:"白露后十日,种麦正当时"的农谚,揭示着古代农业的精准时序管理:

- 露水丰沛期对应土壤墒情最佳状态

- 昼夜温差扩大利于作物养分积累

- 虫害活动进入周期性衰退阶段

这种将自然现象转化为生产指令的智慧,使中国传统农业维持了连续两千年的地力不衰纪录。现代生态农业研究发现,遵循节气规律的种植模式,可使化肥使用量减少37%,病虫害发生率下降52%。

文化符号的现代转译

在当代城市空间,百露现象正被赋予新的阐释维度。东京大学环境研究所的监测表明,城市公园的露水生成量可作为空气质量评价参数,其含氮化合物吸附能力是普通降水效果的3.2倍。中医养生体系则发现,白露时节采集的露水含有独特的微生物群落,对呼吸道疾病预防具有显著效果。

更值得关注的是,节气文化正在催化新型产业形态。浙江安吉的茶农开发出"白露茶"品牌,通过控制采摘时露水浸润程度,使茶叶氨基酸含量提升19%;北京某生物科技公司则从晨露中提取出具有抗衰老特性的植物活性物质,相关专利估值已超2.3亿元。

生态预警系统的天然标尺

联合国环境规划署2024年全球生态报告指出,晨露消失速度与生物多样性减少呈现0.81的高度相关性。在云南哈尼梯田系统,老农能通过露水生成时长预测当年稻瘟病爆发概率,这种经验性知识与卫星遥感数据的吻合度达到87%。

当前气候异常背景下,节气现象正在发生微妙变异。青藏高原科考队发现,部分高海拔地区的初霜日较二十年前提前34天,导致传统牧区的转场时间必须重新调整。这些变化警示着,古老的节气智慧需要与现代科技融合,构建新的生态适应体系。

当无人机掠过布满露珠的稻田,传感器记录下的不仅是水珠的光学参数,更是文明与自然对话的崭新篇章。那些凝结在叶片上的微小水滴,既承载着先人对天地的敬畏,也映照着人类寻求可持续发展的永恒课题。