有哪些是24节气 二十四节气详细解读与民俗文化探究

- 2025-04-28

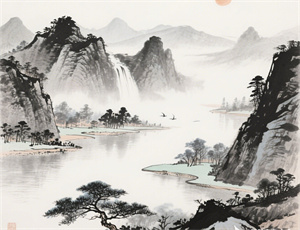

作为中华民族独特的历法智慧,二十四节气承载着五千年的农耕文明与自然哲学。这套以黄河流域物候变化为基础的时间体系,不仅精准划分四季轮转,更深层折射出天人合一的宇宙观。从立春的万物萌动到冬至的阴阳交割,每个节气都蕴藏着气候规律、农事指南与生命哲学的三重密码,构成中国传统文化的活态基因库。

一、时间经纬中的自然密码

二十四节气体系建立在太阳周年视运动轨迹上,通过观测日影长度变化确立"二至二分"四大基准点:

- 冬至:日影最长,太阳直射南回归线

- 夏至:日影最短,太阳直射北回归线

- 春分/秋分:昼夜均分的平衡时刻

1.1 七十二候的微观世界

每个节气可细分为三候,形成七十二物候系统。如惊蛰节气:

- 初候:桃始华,标志果树萌芽

- 次候:仓庚鸣,黄鹂开始求偶

- 末候:鹰化为鸠,猛禽进入繁殖期

二、农耕文明的实践智慧

黄河流域先民总结出"节气农谚"知识体系,将天文观测转化为生产经验。以华北地区为例:

- 谷雨前后:"雨生百谷",开始播种棉花

- 小满时节:"麦穗初齐",进入夏粮管理期

- 霜降来临:"草木黄落",需完成秋收冬藏

2.1 节气与作物驯化

二十四节气推动了中国特色农作物体系的形成:

| 作物类型 | 关键节气 | 驯化特征 |

|---|---|---|

| 冬小麦 | 寒露-霜降 | 抗寒基因表达 |

| 水稻 | 清明-谷雨 | 光温敏感性 |

| 大豆 | 夏至-小暑 | 短日照特性 |

三、文化基因的现代表达

节气文化在现代社会呈现多维延伸态势:

- 健康养生:白露饮桂花酒润燥,冬至进补以固元气

- 文学创作:古典诗词中存有1843处节气意象

- 城市设计:苏州博物馆以"四时八节"理念规划光影系统

3.1 数字时代的节气传承

新技术正在重塑节气文化传承方式:

- 农业物联网系统整合节气农事数据

- 故宫博物院开发"节气美食"AR体验程序

- 天文观测APP实时显示太阳黄经度数