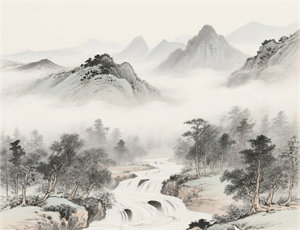

描写节气诗歌——自然韵律与人文情怀的交响

- 2025-04-28

当二十四节气的更迭遇上诗词歌赋的韵律,中华文明的智慧结晶便在字里行间流淌。从《诗经》里"七月流火"的物候记载,到杜甫笔下"露从今夜白"的秋思,节气诗歌承载着农耕文明的集体记忆,构建起自然时序与人类情感的深层对话。这种跨越千年的文学传统,不仅记录着星移斗转的客观规律,更蕴含着天人合一的生命哲学,在当代仍持续焕发着独特的审美价值与文化魅力。

一、时空坐标中的诗意刻度

在甲骨文的卜辞残片中,先民已用"日至""启蛰"等词汇标注季节变迁。周代《礼记·月令》系统记载了物候与农事的关系,为节气诗歌奠定了现实基础。汉代《淮南子》完整确立二十四节气体系,使自然时序成为可被书写的文学母题。

1. 诗歌形式与节气特性的共振

- 五言绝句对应清明时节的明快清朗

- 七言律诗匹配冬至时令的绵长意蕴

- 长短句词牌演绎芒种时节的错落节奏

二、文化基因的双重编码

节气诗歌既是自然现象的文学镜像,更是文化密码的传承载体。唐代诗人元稹创作的《咏廿四气诗》,开创了系统化书写节气的新范式。这些作品在记录农耕经验的同时,将祭祀礼仪、养生之道、处世哲学熔铸其中。

2. 多重意象的共生系统

- 物候意象:鸿雁南飞对应白露三候的物态变化

- 民俗意象:杜牧"清明时节雨纷纷"中的祭祀场景

- 哲思意象:苏轼"春江水暖鸭先知"的生命感知

三、现代语境的创新表达

当代诗人洛夫的《惊蛰》用超现实主义手法重构节气意象,余光中在《谷雨》中尝试将节气与怀乡情结结合。这些创作突破传统范式,赋予节气新的阐释维度。

3. 跨界融合的创作实验

- 节气主题的视觉诗歌装置艺术

- 节气声音诗与自然录音的混合作品

- 数字媒体中的交互式节气诗歌体验

四、生态智慧的当代启示

在气候变化的时代背景下,重新解读"处暑禾乃登"的农谚,发现其中蕴含的可持续发展理念。柳宗元"孤舟蓑笠翁"的寒江独钓,暗合现代生态文学的反异化主题。

4. 传统智慧的现实映射

- 雨水诗作中的水资源管理智慧

- 大暑诗篇揭示的人体生物节律

- 秋分诗歌包含的光影平衡哲学

当人工智能开始学习创作节气诗歌时,我们更需要思考如何保持文字的温度。日本俳句大师松尾芭蕉在《奥州小道》中写道:"寂静古池塘,青蛙跃入水声响",这种对自然瞬间的精准捕捉,正是节气诗歌超越时空的生命力所在。在气候异常频发的今天,重读陆游"小楼一夜听春雨"的诗句,或许能让我们重新建立与自然对话的语系。