中国一年二四个节气:时间与自然的千年对话

- 2025-04-28

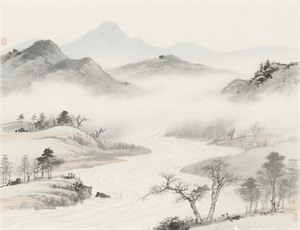

在黄河流域的沃土上,先民仰观日月星辰的运行轨迹,俯察草木虫鸟的生命节律,用二十四个节气编织出农耕文明的时空密码。这套始于先秦、成于汉代的历法体系,不仅精准划分了地球公转轨迹上的关键节点,更将天文学、物候学与人文智慧熔铸为独特的文化基因。从《逸周书》中"七十二候"的萌芽,到《淮南子》首次完整记载二十四节气名称,再到现代气象卫星对节气物候的数字化监测,这场跨越三千年的自然观测,始终在科学与人文的双重维度上推动着人类对天地规律的认知。

天文历法的精密刻度

地球以23°26'的倾角绕日公转,这个看似简单的天文现象,造就了二十四节气系统的科学根基:

- 黄经分割法:将太阳周年视运动轨迹均分为24段,每15°对应一个节气

- 平气到定气:隋代刘焯发现太阳视运动不均匀性,推动节气计算从平均时间向真实黄经过渡

- 极值测算:冬至太阳直射南回归线时,北京正午太阳高度角仅26°34',为全年最低值

元代郭守敬在《授时历》中运用三次差内插法,将节气时刻计算精确到刻(古代1刻=14.4分钟),其精度保持使用了三百余年。现代天文计算显示,二十四节气在黄道坐标系中的时间误差不超过±1天。

物候观测的生命图谱

每个节气都是自然界的生物钟:

- 植物物候:惊蛰桃始华,清明桐始华,小满苦菜秀,构成华北物候基线

- 动物行为 :立春鱼陟负冰,谷雨萍始生,寒露鸿雁来宾,记载着物种群落的迁徙节律

- 气象阈值:霜降初霜出现概率达64%,大雪日积雪深度超过5cm的年份占78%

南宋吕祖谦在《庚子·辛丑日记》中连续两年记录金华地区物候,发现惊蛰初雷日期相差达17天,这种观测方法比欧洲物候记录早六个世纪。

农耕文明的生存智慧

二十四节气指导的农事周期,暗合作物生长的生理需求:

| 节气 | 农事活动 | 生理依据 |

|---|---|---|

| 春分 | 冬小麦拔节 | 日均温稳定≥10℃ |

| 芒种 | 长江流域栽秧 | 有效积温达1200℃·日 |

| 秋分 | 华北收玉米 | 籽粒含水量降至28% |

元代《王祯农书》记载的"七十二候农事历",将每个节气细分为三候,对应具体的耕作指令。现代农业研究表明,遵循节气播种可使作物光能利用率提高12%-15%。

文化基因的现代表达

在工业文明时代,节气文化正经历创造性转化:

- 城市微气候:北京立夏日平均气温较郊区高2.3℃,形成独特的"城市物候岛"

- 健康管理:冬至前后心脑血管疾病发病率增加19%,节气养生获得循证医学支持

- 数据可视化:气象卫星结合GIS技术,实现全国范围物候变化的实时监测

2020年"二十四节气"列入联合国非遗名录时,评审委员会特别强调其在生态保护领域的现代价值。浙江遂昌建立的全球首个节气大数据中心,已积累超过800TB的物候观测数据。

从殷商甲骨文的"日至"记录,到紫金山天文台的节气发布系统,中国人用持续三千年的天文观测,构建起人与自然对话的特殊语言。当北斗斗柄指向寅位迎来立春,当午影长度在圭表上触及冬至刻度,这些穿越时空的天地对话,仍在续写着文明与自然共鸣的永恒篇章。