关于月份节气的儿歌|节气童谣文化解析与应用

- 2025-04-29

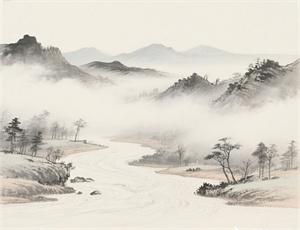

在中华文明五千年的历史长河中,节气与儿歌如同两条交织的丝线,编织出独特的文化图谱。那些承载着农事智慧与童真韵律的月份节气歌谣,不仅是代代相传的文化密码,更是理解华夏民族时空观的重要窗口。当稚嫩的童声吟唱"立春阳气转,雨水沿河边",暗合着黄河流域的物候变迁;当清脆的拍手歌谣"白露燕归去,秋分丹桂香"响起,勾勒出长江流域的季相更迭,这些看似简单的词句背后,实则蕴含着深邃的天人合一哲学。

一、节气歌谣的时空坐标系

传统节气儿歌以三种维度构建认知体系:

- 天文维度:冬至"日短至"与夏至"日长至"的对比,暗含圭表测影的科学观测

- 物候维度:清明时节的"戴柳踏青"、霜降时令的"仓廪实",记录着生物活动的周期性规律

- 农事维度:"谷雨前后,种瓜点豆"等谚语,形成完整的农业生产指导链

二、地域差异中的歌谣变奏

从东北的"数九歌"到岭南的"廿四节气谣",同一节气在不同地域呈现出迥异的意象表达:

- 北方"小寒大寒,滴水成冰"强调气候特征

- 江南"雨水洗春容,惊蛰醒百虫"侧重物候变化

- 西南少数民族将节气与山歌调式结合,形成独特的对唱传统

三、教育场域中的现代转化

在当代学前教育实践中,节气儿歌正经历着创造性转化:

- 多媒体技术的应用,使"春分竖蛋"游戏升级为STEAM课程

- 非遗传承人创新吟唱方式,将传统曲调与流行音乐元素融合

- 自然教育机构开发节气主题研学,构建"歌谣+实践"的沉浸式学习

当城市儿童在电子屏幕前哼唱"秋处露秋寒霜降",或许正在重建与自然的联结。那些流淌在童谣中的节气密码,不仅是先民观察自然的智慧结晶,更是中华民族生生不息的精神基因。在气候变化加剧的今天,重新审视这些承载生态智慧的韵律文本,或许能为现代人提供返璞归真的文化路径。