16年24节气:时间刻度中的自然密码与文化基因

- 2025-04-29

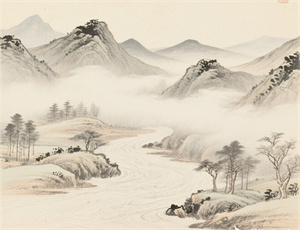

当太阳黄经划过360度天穹,地球完成一次完整公转,24个节气如同精准的刻度,在农耕文明的血脉里绵延四千年。从立春的冰河解冻到大寒的岁末封藏,这套凝聚着先民智慧的历法体系,不仅记录着物候变迁的规律,更暗含着人与自然和解共生的哲学。在气候异常频发的当代,重读这份来自远古的"自然说明书",或许能为人类文明提供新的生存启示。

一、千年刻度里的宇宙认知

公元前104年,《太初历》将二十四节气纳入官方历法,标志着农耕文明对时空的精确划分达到新高度。古人通过圭表测量日影,发现每年冬至正午日影最长,夏至日影最短,这两个关键节点构成节气体系的基础坐标。

- 天文测算:以黄道坐标系为基准,每15°划分一个节气

- 物候观测:惊蛰时节的春雷、霜降时节的初霜构成生物气候标尺

- 数学建模:汉代《周髀算经》已能准确计算太阳视运动轨迹

二、气候变迁下的节气位移

现代气象数据显示,近30年节气气候特征发生显著偏移。立春节气平均气温较20世纪上升1.2℃,白露节气首场寒潮推迟11天。这种变化正在改写传统节气谚语的有效性:

- 原用于谷雨播种的"清明前后,种瓜点豆"需调整7-10天

- "寒露不算冷,霜降变了天"的温差阈值提高2-3℃

- 传统三伏计算方法与真实高温期出现5-8天偏差

三、微观生态中的节气密码

在分子生物学层面,节气更替调控着生物钟基因的表达。水稻的OsGI基因在春分后启动光周期调控,银杏的FLC基因在秋分抑制开花素合成。这种基因层面的节律性,构成现代农业育种的重要方向:

- 通过基因编辑技术改良作物的光温敏感性

- 开发节气响应的智能温室控制系统

- 建立基于物候模型的病虫害预警体系

四、城市空间里的节气重生

钢筋混凝土森林中,节气文化正以新的形态复苏。北京奥林匹克公园的雨水花园、上海陆家嘴的垂直农场,将传统节气智慧融入现代城市规划。这些实践揭示着节气体系的现代价值:

- 雨水节气理念指导海绵城市建设

- 惊蛰时节的生物唤醒原理应用于生态修复

- 冬至阳生概念启发建筑采光设计

五、文明对话中的节气智慧

当联合国教科文组织将二十四节气列入人类非物质文化遗产,这套时间体系开始获得全球性关注。与玛雅太阳历、印度六季划分法相比,中国节气体系展现出独特优势:

| 历法体系 | 时间精度 | 应用维度 |

|---|---|---|

| 中国节气 | ±1天 | 农事/医学/天文 |

| 玛雅历法 | ±5天 | 宗教/祭祀 |

| 印度六季 | ±15天 | 哲学/医学 |

在阿尔卑斯山脉的葡萄园里,法国酿酒师参考清明时节的降水预报调整灌溉方案;在亚马逊雨林保护区,生态学家运用惊蛰物候规律监测物种迁徙。这种跨文化的节气应用,正在创造新的文明对话方式。

从甲骨文的星象刻画到卫星云图的气象预测,从农人的犁耙到基因测序仪,二十四节气始终在传统与现代之间构建着对话桥梁。当极地冰川加速消融,当热带雨林持续萎缩,这套承载着东方智慧的时间体系,或许能为人类找到与地球和解的新维度。