春分是二十四节气的昼夜平分与生命平衡的象征

- 2025-04-29

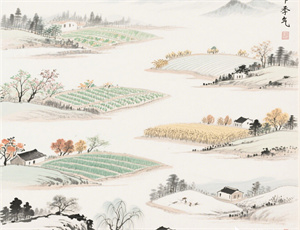

当太阳直射赤道,南北半球共享等长昼夜的时刻,二十四节气中的第四个节气——春分悄然来临。作为阴阳平衡、寒暑交替的关键节点,春分不仅承载着古人观测天象的智慧结晶,更蕴含着中华文明对自然规律的深刻认知。从《月令七十二候集解》中“二月中,分者半也,此当九十日之半,故谓之分”的精准定义,到现代天文学对地球公转轨道的科学阐释,这个贯穿三千年的节气始终在人类文明进程中扮演着特殊角色。

一、时空坐标中的节气演变

春分的确立源于古代农耕文明对太阳运行轨迹的精密观测。根据《尚书·尧典》记载,早在上古时期,先民已通过“日中星鸟”的天象确定春分日期。随着圭表测影技术的成熟,汉代《太初历》将二十四节气纳入历法体系,形成完整的时空坐标系统。

- 天文维度:黄经0°的精确划分,体现地球公转轨道与自转轴倾角的相互作用

- 气候特征:北方解冻返青与江南梅雨前奏形成的过渡带

- 物候表现:玄鸟至、雷乃发声、始电的三候递变规律

二、文化记忆中的平衡哲学

春分祭日、立蛋等传统习俗,实质是古人追求天人合一的具象化表达。北京日坛的祭日仪式可追溯至周代,《礼记》记载的“祭日于坛”制度,将自然崇拜升华为礼制规范。这种对等平衡的理念深刻影响着社会结构:

1. 民俗实践的深层逻辑

岭南地区的“春分吃春菜”,通过饮食调节实现人体阴阳平衡;江浙的“送春牛图”习俗,则将节气与农事指导完美结合。这些实践背后,是农耕文明对自然规律的敬畏与顺应。

2. 艺术创作的永恒主题

欧阳修“南园春半踏青时,风和闻马嘶”描绘的节气景象,与徐铉“燕飞犹个个,花落已纷纷”的物候观察,共同构成中国古代文学的时间美学体系。

三、科学框架下的现实意义

现代研究表明,春分期间太阳辐射量的急剧变化,直接影响北半球大气环流模式。气象数据显示,近三十年春分日平均气温较历史记录上升1.2℃,这种变化对农业生产构成多重影响:

- 冬小麦返青期提前导致的抗寒能力下降

- 果树花期遭遇倒春寒的风险概率增加

- 病虫害发生代数与危害程度的双重变化

四、文明传承的现代转型

在城市化进程加速的今天,春分被赋予新的时代内涵。成都开展的“节气厨房”活动,将传统食俗与现代营养学结合;浙江农科院建立的“物联网+节气”监测系统,实现农事操作的精准调控。这些创新实践表明:

- 节气文化正从经验传承向数据驱动转型

- 生态智慧通过科技手段获得新的表达形式

- 时间认知体系在全球化背景下凸显独特价值

五、生命节律的永恒启示

昼夜等长的自然现象,启发着人类对生命平衡的持续探索。中医理论中的“春分调阴阳”养生原则,与现代医学研究的昼夜节律机制形成奇妙呼应。研究发现,春分前后人体褪黑素分泌水平变化,直接影响睡眠质量和免疫调节功能。

从敦煌壁画中的《四时耕作图》到空间站里的植物培养实验,从甲骨卜辞中的星象记录到量子计算机的气象模拟,春分作为文明刻度始终见证着人类认知边界的扩展。这种跨越时空的对话,既是对古老智慧的致敬,更是对未来可能性的探索。