五行和24节气的关系——探索自然规律与生命周期的奥秘

- 2025-04-29

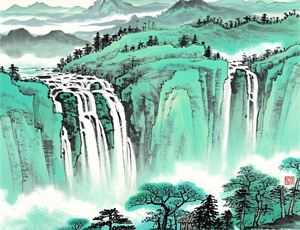

在中国传统文化体系中,五行理论与二十四节气的结合体现了古人观察自然、顺应天时的智慧。木火土金水五种元素与太阳黄经划分的节气周期,共同构建了阐释能量流动、气候变迁及人体养生的完整框架。这种时空交织的关联体系不仅揭示了地球公转轨道上的能量转换规律,更深层反映了物质运动与生命节律的协同共振机制。

一、哲学基础的同源性与时空映射

阴阳五行学说与节气系统皆源于《周易》的天人感应思想,其核心在于揭示宇宙能量的周期性变化规律。二十四节气将黄道平面划分为24个15°区间,每个节气对应特定的太阳辐射角度与地磁变化。五行属性则通过相生相克关系,将这种天文现象转化为可感知的能量形态:

- 立春至立夏:木气主导,对应少阳生发之力

- 小满至大暑:火气旺盛,体现太阳直射能量峰值

- 立秋至霜降:金气肃杀,表征能量收敛过程

- 冬至前后:水气闭藏,完成能量储存转换

- 四季交替节点:土气主运,实现能量形态过渡

二、能量转换的微观机制解析

从现代科学视角观察,五行在节气中的运行规律对应着多种自然现象的协同作用。春分时木气升发与植物光合作用增强同步,夏至火气鼎盛期恰逢大气环流剧烈运动,秋分金气收敛时地表辐射冷却加速,这些现象共同构成能量流转的物质基础:

- 地球倾斜轴引发的太阳辐射角变化

- 大气环流与海洋洋流的周期性调整

- 生物圈光合-呼吸作用的强度波动

- 地磁活动与电离层结构的联动响应

三、物候现象的能量表征体系

每个节气特有的物候特征,本质上都是五行能量外化的可视化指标。惊蛰时雷震虫动体现木气突破临界点的爆发,谷雨时节水土交融促进万物生长,这些自然现象构成了检验五行理论有效性的观测标尺:

- 动物迁徙与冬眠周期对应水气闭藏程度

- 植物开花结果时间反映木火土气的协同作用

- 极端天气出现频率验证五行失衡预警机制

四、人体生命节律的同步机制

现代时间生物学研究发现,人体内分泌周期、细胞代谢速率与节气变化存在显著相关性。立春时肝经活性的增强,夏至时心脑血管系统的负荷变化,都印证了五行理论对人体生物钟的影响预测:

- 褪黑素分泌周期与昼夜长短变化同步

- 免疫系统活性随季节呈现规律波动

- 肠道菌群组成受节气饮食结构影响

五、农业生产的动态调节模型

在精耕细作的传统农业中,五行与节气的结合发展出独特的农时管理系统。清明播种对应木气生发的物质积累,处暑收获利用金气收敛的能量储存特性,这种模式至今仍在生态农业中发挥作用:

- 土壤微生物活性与节气温度变化正相关

- 作物病害爆发周期符合火克金的失衡模型

- 灌溉需水量测算结合水气运行规律

这种贯通天地人的认知体系,为理解自然系统复杂性提供了独特视角。在气候变化加剧的当代,重新审视五行与节气的深层关联,或将启发现代生态学与可持续发展研究的新思路。