十二节气古语:千年农耕文明的时空密码与生存智慧

- 2025-04-29

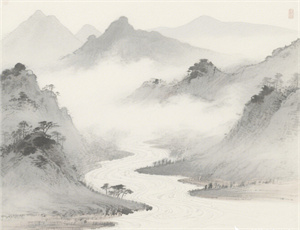

在黄河流域的黄土层中,考古学家曾发掘出刻有星象符号的甲骨,这些距今三千年的符号系统,正是中华先民观察自然、认知时间的原始记录。二十四节气作为其中最具代表性的时间认知体系,其古语表述不仅承载着气候变化的规律,更深藏着先人对宇宙秩序的哲学思考。从"立春阳气转"到"大寒整秧田",每个节气古语都像是被岁月打磨的青铜器铭文,凝结着农业社会的生存智慧与生态伦理。

一、节气古语的天文溯源与文化叠层

1. 观象授时的科学内核

《周髀算经》记载的"日影丈量法",揭示了节气划分的几何学原理。先民通过圭表观测:

- 夏至正午日影最短约1.5尺

- 冬至日影延伸至13尺

- 春秋分时日影长度处于中间值

2. 语言演变的活态标本

节气古语在方言中呈现多样性特征:

江淮地区称"惊蛰"为"启虫"

晋语区将"小满"唤作"麦秋"

闽南语中"霜降"发音保留中古汉语入声

这些语言化石印证了节气文化在不同地域的传播轨迹。

二、农事指导之外的深层文化隐喻

1. 物候观测的生态预警

《齐民要术》记载的"杏花盛,当耕"法则,建立在对植物物候的百年观察基础上。现代研究发现:

- 木本植物开花时间与积温呈线性关系

- 候鸟迁徙路线与大气环流模式吻合

- 昆虫羽化周期受光周期调控

2. 时间管理的哲学思辨

《淮南子》提出的"四时有度,天地之理",将节气体系上升为宇宙观。这种思想体现在:

• 农事周期与月亮盈亏的耦合

• 祭祀仪式与太阳视运动的对应

• 人体养生与阴阳消长的同步

形成"春生夏长,秋收冬藏"的循环认知模式。

三、现代语境下的认知重构

1. 气候变化的对照标尺

根据近三十年物候观测数据:

- 北京玉兰始花期较20世纪提前11天

- 长江中下游梅雨期推迟5-7天

- 东北地区霜冻线北移120公里

2. 数字时代的传承创新

现代农业技术正在与节气智慧融合:

• 卫星遥感与"看云识天气"经验结合

• 智能温室实现"反季节栽培"的精细化

• 气象大数据优化"抢秋夺夏"的决策

这种古今对话正在书写新的农耕文明篇章。

在黄土高原的梯田上,老农依然根据"白露早,寒露迟,秋分种麦正当时"的谚语安排农事。这些跨越千年的节气古语,如同大地上永不褪色的纹路,继续指引着人类在自然节律中寻找生存的平衡点。当都市人群通过手机APP接收节气提醒时,或许会在某个清晨突然读懂"晨起瓦上霜,方知冬已深"的时空诗意。