谷雨节气的发明人是谁——探索农耕文明背后的集体智慧

- 2025-04-29

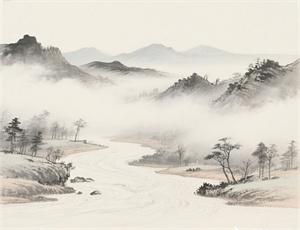

当春风裹挟着湿润水汽掠过中原大地,二十四节气中的第六个节气——谷雨,便悄然降临人间。这个被当代人视为传统文化符号的时间刻度,其形成过程凝结着华夏先民数千年的生存智慧。本文将通过考古发现、文献考据与农事演进三个维度,系统解析这个特殊节气诞生的深层逻辑。

一、文明曙光中的时间认知雏形

在河南舞阳贾湖遗址出土的骨笛上,考古学家发现了距今9000年前刻画的太阳运行标记。这些呈规律分布的刻痕,证明新石器时代的先民已开始系统观测天文现象。商代甲骨文中"雨"字的象形结构,描绘了云气聚集、雨丝垂落的场景,显示出早期人类对自然现象的具象化记录。

1.1 物候观测的技术演进

- 仰韶文化时期:通过陶器纹饰记录植物生长周期

- 龙山文化阶段:建立日影观测的固定标尺系统

- 商周之际:形成"分至启闭"的节气划分框架

1.2 农耕实践的迫切需求

陕西杨官寨遗址发现的粟作农业遗迹显示,距今6000年前的黄河流域已形成规模化种植。作物生长周期与降水规律的精准对应,促使先民必须建立更精细的时间管理系统。《夏小正》记载的"三月祈麦实",正是谷雨农事活动的早期雏形。

二、文献体系中的节气成型轨迹

《淮南子·天文训》首次完整记载二十四节气名称时,谷雨已作为独立节气存在。但考诸更早的《吕氏春秋》,"季春之月"条目中已出现"时雨将降"的农事指导,证明战国时期相关物候认知已趋成熟。

关键文献证据链:- 《诗经·豳风》:"四月秀葽,五月鸣蜩"的物候对应

- 《管子·幼官》:"清明发禁,谷雨除害"的政令记载

- 《齐民要术》记录的播种时令精准到三日周期

2.1 官方历法的规范作用

湖北云梦睡虎地秦简中的《日书》,详细记载了秦代官府指导农事的时间节点。其中"雨稷"条目与后世谷雨习俗高度吻合,说明节气体系在秦汉时期已具行政规范效力。

2.2 民间经验的持续积累

山西陶寺观象台的考古发现显示,公元前2300年的古观测者能通过12根夯土柱精确测定太阳运行轨迹。这种持续千年的观测传统,为节气划分提供了坚实的数据支撑。

三、文化符号的层累建构过程

将节气发明权归于黄帝、仓颉等传说人物的现象,实为汉代谶纬学说影响下的文化建构。《淮南子》虽托名黄帝臣子容成造历,但现代天文史学研究表明,节气体系是不同地域观测成果的渐进整合。

文化符号形成三阶段:- 春秋时期:诸侯国各自发展物候历法

- 秦汉之际:太初历实现全国性系统整合

- 宋元以后:文人群体进行诗意化重构

3.1 地域特色的融合印记

长沙马王堆汉墓出土的《五星占》,同时记载了楚地"启蛰"与中原"惊蛰"两种命名。这种多元并存的状态,印证了节气体系在融合过程中的动态演变。

3.2 科技文明的持续更新

元代郭守敬通过四海测验修正历法误差,将节气时刻测算精确到刻(古代1刻=14.4分钟)。现代天文历算显示,谷雨交节时刻的千年误差不超过6小时,彰显了传统观测技术的惊人准确性。

当我们凝视故宫博物院藏的《雍正耕织图》,画面中农夫在细雨蒙蒙中播种的场景,正是这个古老节气跨越时空的生命力写照。从贾湖骨笛的太阳刻痕到紫金山天文台的精密测算,谷雨承载的不仅是农时规律,更是人类认知自然、顺应天时的永恒智慧。