二十四节气秋分和立秋:气候更迭与传统智慧的深层联结

- 2025-04-29

作为中国古代农耕文明的智慧结晶,二十四节气承载着人与自然和谐共生的哲学理念。在秋季的两个关键节点——立秋与秋分之间,不仅隐藏着气候变化的精密规律,更映射出先民对天地运行的深刻认知。从温度曲线的微妙转折到物候现象的递进演化,从农耕生产的节奏调整到文化符号的多元表达,这两个节气共同勾勒出时间维度上的生态图景,其背后蕴含的历法智慧与文化内涵值得深入探究。

一、历法体系中的定位差异

立秋作为秋季开端,在公历8月7-9日交节,太阳到达黄经135°时确立。此时北斗七星斗柄指向西南方位,虽名义上进入秋季,但实际仍处三伏天范畴,呈现显著的"秋行夏令"特征。秋分则在9月22-24日降临,太阳直射点移至赤道,昼夜时间达到精确均等,标志着仲秋时节的正式开始。

- 时间跨度对比:两者间隔约45天,构成秋季进程的重要坐标

- 天文意义差异:立秋属季节划分标志,秋分具地球公转特殊节点属性

- 气候过渡特征:前者象征暑热消退起点,后者代表凉意稳定确立

二、物候现象的演进图谱

《月令七十二候集解》记载立秋三候为"凉风至""白露降""寒蝉鸣",秋分三候则是"雷始收声""蛰虫坯户""水始涸"。这种物候序列揭示出生态系统的渐进调整:

- 立秋时节蟋蟀开始向庭院迁徙,梧桐落叶成为重要物候标志

- 秋分前后鸿雁南飞路线形成稳定通道,雷电活动显著减少

- 两个节气间完成由"处暑"到"白露"的水汽形态转变

三、农耕生产的时序密码

在传统农事体系中,这两个节气构成作物生长的关键调控期。长江流域"立秋栽葱,白露种蒜"的农谚,与华北地区"秋分早、霜降迟,寒露种麦正当时"的耕作规律,展现出地域性农时差异。具体表现为:

| 节气 | 北方农事 | 南方农事 |

|---|---|---|

| 立秋 | 玉米灌浆管理 | 晚稻分蘖调控 |

| 秋分 | 冬小麦备耕 | 双季稻抢收 |

四、文化符号的多元表达

从周代"迎秋于西郊"的祭祀礼仪,到清代"秋分祭月"的皇家典制,这两个节气衍生出丰富的文化形态。民间习俗中,立秋"啃秋瓜"的饮食传统与秋分"竖鸡蛋"的趣味活动,分别对应着祛暑纳凉与阴阳平衡的象征意义。值得注意的是:

- 岭南地区保留着立秋"晒秋"的农耕文化遗产

- 秋分被定为"中国农民丰收节",赋予传统节气新内涵

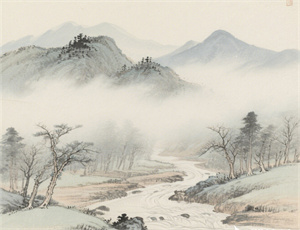

- 书画艺术中常以"梧桐一叶落"隐喻立秋,以"桂影婆娑"表征秋分

五、气候科学的现代印证

现代气象数据表明,1951-2020年间中国多数地区立秋至秋分期间,日均温下降幅度达5-8℃,降水概率减少34%。卫星云图显示秋分时节副热带高压明显南撤,与《淮南子》"凉风至,鹰乃祭鸟"的记载形成时空呼应。研究还发现:

- 秋分前后大气环流完成由夏季型向冬季型转换

- 立秋后太平洋台风生成位置出现纬度偏移

- 两个节气间地表反照率变化影响区域能量平衡

当城市居民通过智能手机接收节气提醒时,那些传承千年的物候观察经验正在与卫星遥感数据产生奇妙共振。在气候变化的当代语境下,重新审视这两个节气的生态价值,不仅为现代农业提供时序参照,更为构建环境友好型社会注入传统智慧的力量。从黄河流域的甲骨卜辞到现代气象卫星的云图监测,人类对自然节律的认知始终在传统与科学的交织中持续深化。