二十四节气顺序及月份——传统农耕文化与自然规律的千年智慧对照表

- 2025-04-29

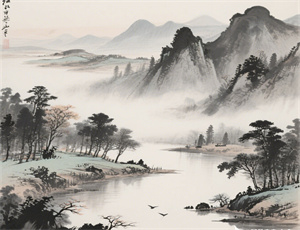

作为中国古代历法体系中标志季节变迁的核心符号,二十四节气以黄道坐标系为基础,精准划分太阳周年运动轨迹,形成指导农耕生产与生活实践的自然时间表。从立春到大寒,每个节气不仅对应特定月份与物候现象,更深层映射出古人“天人合一”的哲学思想。本文将通过系统梳理节气顺序、月份分布及其科学内涵,揭示这套时间体系如何跨越三千年时空,持续影响着现代社会的生产生活。

节气体系的时空坐标框架

二十四节气创立于先秦时期,完整定型于汉武帝太初历。其核心原理是将黄道平面划分为24个15°等分区间,通过观测日影长度和北斗指向确定节气交接时刻。这种划分方式既遵循地球公转规律,又巧妙融合月相周期,形成阴阳合历的独特时间系统。

- 季节划分标准:立春、立夏、立秋、立冬确立四季开端

- 气候特征标记:小暑、大暑、处暑等反映温度变化节点

- 物候现象命名:惊蛰、清明、小满等直指自然生态变化

月份对应关系解析

节气在公历月份中的分布相对固定,但因太阳年与回归年存在约11天差异,具体交接日期每年略有波动。以下为现代常见对应关系:

| 季节 | 月份 | 节气序列 |

|---|---|---|

| 春季 | 2-4月 | 立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨 |

| 夏季 | 5-7月 | 立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑 |

| 秋季 | 8-10月 | 立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降 |

| 冬季 | 11-1月 | 立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒 |

节气顺序的科学逻辑

太阳高度角变化规律

每个节气对应特定的太阳直射点纬度。以夏至为例,当太阳到达北回归线(23°26'N)时,北半球白昼时间达到年度峰值,这精确对应着物候学上农作物生长的关键期。

地球公转轨道特征

- 近日点(1月初)对应小寒节气

- 远日点(7月初)对应小暑节气

- 昼夜平分点落在春分、秋分

农耕文明的实践智慧

在黄河流域形成的节气系统,通过“七十二候”细分体系与具体农事活动绑定。例如芒种时节江淮流域的“栽秧割麦两头忙”,秋分时节的“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”等谚语,都体现着节气指导生产的实用价值。

地域适应性调整

随着农耕文明向南扩展,岭南地区发展出“三暑”概念(小暑、大暑、处暑),长江流域则特别重视梅雨季节与节气的关系,形成具有地域特色的农时体系。

现代社会的多维应用

- 气象预测:节气交接时的环流形势分析

- 健康养生:清明踏青、冬至进补等习俗的科学依据

- 生态保护:物候观测数据与气候变化研究

- 文化传承:节气美食、民俗活动的当代演绎

从天文观测到农事安排,从民俗活动到现代科技,这套时间体系持续展现着强大生命力。在全球化与气候变化的双重背景下,深入理解节气内涵,将有助于构建更符合自然规律的生产生活方式。