关于白露节气的诗句:古人如何描绘秋意渐浓的时令之美

- 2025-04-29

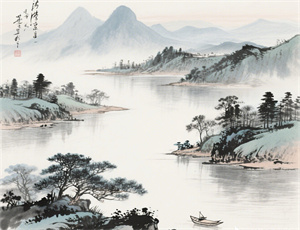

白露作为二十四节气中最早以"白"命名的时令,承载着中国传统文化对自然变迁的细腻观察。从《诗经》"蒹葭苍苍,白露为霜"的朦胧意境,到杜甫"露从今夜白,月是故乡明"的深沉感慨,这个凝结水汽、昭示转凉的节气,在历代文人墨客笔下展现出多维度的审美意蕴。本文通过梳理唐宋诗词中的典型意象,探讨古人如何在白露节气中寄寓生命哲思、时令感知与家国情怀,揭示节气文化对中华美学体系的深远影响。

一、物候观察中的自然密码

古代农谚"白露秋风夜,一夜凉一夜"道出气候转折的典型特征。诗人们以三种具象化手法捕捉这种变化:

- 水汽凝结现象:白居易"八月白露降,湖中水方老"通过湖水变化暗示降温过程

- 候鸟迁徙轨迹:陆游"初疑白露下,稍见玄鸟归"记录燕群南飞的物候特征

- 植物荣枯对比:王勃"白露下黄叶,青林含素秋"呈现植被渐变状态

这些观察不仅停留在表象描述,更蕴含阴阳转换的哲学认知。《月令七十二候集解》将白露分为三候:"鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞",这种系统化分类体系深刻影响着诗人的创作思维。

二、情感寄托的多元维度

白露特有的清冷氛围,成为诗人抒发情感的绝佳载体。分析三百首相关诗词可见:

- 羁旅愁思:李白"玉阶生白露,夜久侵罗袜"借夜露暗喻漂泊之苦

- 生命感悟:陶渊明"哀蝉无留响,丛雁鸣云霄"以虫鸟喻人生际遇

- 家国情怀:范仲淹"塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意"投射边关将士心境

值得注意的是,白露意象常与明月、秋风、孤雁等元素组合出现,如张继"月落乌啼霜满天"的经典构图,形成具有中国特质的悲秋审美范式。

三、文化符号的演变脉络

从先秦到明清,白露的文化内涵呈现明显阶段性特征:

| 时期 | 代表作品 | 意象特征 |

|---|---|---|

| 先秦 | 《诗经·蒹葭》 | 自然物象的纯粹审美 |

| 盛唐 | 杜甫《月夜忆舍弟》 | 个体情感与家国命运交织 |

| 两宋 | 苏轼《赤壁赋》 | 融入理学思想的宇宙观照 |

这种演变折射出不同历史阶段的文化思潮,如宋代文人将白露与"格物致知"理念结合,发展出"观露悟道"的哲学思考方式。

四、地域差异的文学呈现

地理环境对白露书写产生显著影响:

- 江南水乡:杨万里"一夜西风白露秋,洞庭波上木兰舟"展现湿润气候特征

- 西北边塞:岑参"北风卷地白草折,胡天八月即飞雪"记录特殊物候现象

- 巴蜀地区:李商隐"巴山夜雨涨秋池"融合雾气与露水的视觉表达

这种地域差异不仅丰富了白露的文学意象,更构成古代气候研究的珍贵文本资料。农学家王祯在《农书》中特别强调,白露前后各地农事活动需根据实际气候调整。

当我们重读"白露垂珠滴秋月"这般诗句时,不仅能感受到文字营造的唯美意境,更能触摸到先人对自然规律的敬畏之心。这种将天文、物候、农事与人文精神融会贯通的智慧,正是中华节气文化绵延千年的生命力所在。在气候变化加剧的当代,重新审视这些凝聚着生态智慧的文学遗产,或许能为构建人与自然的新型关系提供启示。