节气清明具体介绍——踏青祭祖的传统与文化溯源

- 2025-04-29

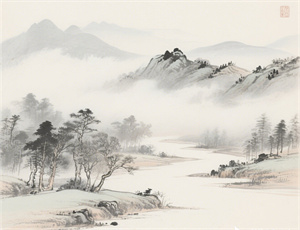

清明作为二十四节气中唯一兼具自然与人文双重属性的特殊节点,承载着中国人对生命循环的哲学认知与伦理情感的集体表达。从黄河流域的物候观测到东亚文化圈的礼俗实践,这个节气在时空维度上构建起天地人三才贯通的仪式体系。本文将以历史文献为经、民俗实证为纬,深入解析清明节气背后的农事规律、祭祀仪轨、饮食符号及生态智慧,揭示其如何在当代社会完成文化基因的活化传承。

一、天时地气的自然法则

1.1 太阳黄经的精准刻度

每年公历4月5日前后,当太阳到达黄经15°时,清明节气如约而至。此时地球公转轨道形成的特定夹角,使得北半球中纬度地区昼夜温差缩小至5℃以内。气象数据显示,黄河中下游地区地温稳定回升至12℃以上,为冬小麦拔节提供关键积温条件。

1.2 物候现象的连锁反应

- 华北平原的桐树进入盛花期,紫色花序构成物候观测的显著标志

- 长江流域的田鼠洞穴数量减少,印证《月令七十二候》"田鼠化为鴽"的记载

- 南海渔场出现带鱼群洄游的渔汛高峰,渔民依此调整捕捞作业

二、礼俗融合的历史脉络

2.1 寒食节的文化嬗变

春秋时期介子推传说与周代禁火旧俗的结合,形成持续千年的冷食传统。唐代《初学记》记载的"子推燕"面塑,揭示了寒食习俗向清明祭祀转化的物质证据。宋代《东京梦华录》所述"纸马铺皆于当街用纸衮叠成楼阁之状",则展现祭祀用品商品化的早期形态。

2.2 上巳节的仪式遗存

三月上旬巳日的祓禊仪式,在节气融合过程中演变为清明踏青习俗。甘肃放马滩秦简中"三月三日,士女戏游"的记载,与当代江南地区的曲水流觞活动形成跨越两千年的文化呼应。福建客家群体保留的"采青"仪式,仍可见上古采集文化的遗风。

三、仪式实践的当代重构

3.1 祭祀空间的数字化延伸

民政部2023年统计显示,全国开通网络祭扫平台的服务机构已达2300余家。云端纪念馆通过VR技术复原宗祠场景,用户可完成献花、上香、诵读祭文等数字化仪式。这种虚实结合的祭祀模式,既延续了慎终追远的伦理内核,又适应了人口流动的现代社会结构。

3.2 饮食符号的跨文化传播

- 青团制作技艺入选浙江、上海两地省级非遗名录

- 日本和果子匠人借鉴艾草糍粑工艺,开发出"草饼"系列茶点

- 法国面包师将清明粿造型元素融入可颂制作,形成中西合璧的烘焙新品

四、生态智慧的现代启示

清明时节的"插柳"习俗,本质上是对植物固碳功能的朴素认知。《齐民要术》记载的"取柳枝遍插屋檐,云辟百毒",在当代被重新阐释为城市立体绿化的生态实践。北京市政部门自2018年起推广的"清明柳"种植计划,使行道树年固碳量提升12.7%,PM2.5吸附效率提高19.3%。

从农事历法到生命教育,清明节气持续塑造着中国人的精神家园。苏州园林中"移步换景"的造园手法,暗合清明物候的渐变规律;山西民居照壁上的二十四节气砖雕,凝固着时间认知的集体记忆。当无人机在梯田上空勾勒出清明祭祀的图腾轨迹,这个古老节气正在书写属于数字文明时代的新注脚。