夏至:昼长之极与农耕文明的千年智慧

- 2025-04-29

夏至,作为二十四节气中最早被确立的节气之一,承载着中国古代天文学与农耕文明的深刻智慧。每年公历6月21日前后,太阳行至黄经90度,北半球迎来白昼最长、黑夜最短的特殊时刻。这个节气不仅是天文现象的重要节点,更是贯穿中国三千年农业社会的文化符号,其背后蕴含着气候规律、物候变迁与人类活动的复杂交织。

天文历法与自然法则的精准契合

从圭表测影到现代天文观测,夏至的科学验证跨越了不同文明阶段。公元前七世纪,周公用土圭测得"日影最短"之日,确立了夏至作为制定历法的基准点。现代测量显示,北纬40°地区夏至日昼长约15小时,较冬至日多出6小时以上,这种光热差异直接塑造了东亚季风区的作物生长周期。

三维地理空间的差异化呈现

- 漠河极昼现象:北纬53°的中国最北端,夏至前后存在持续17小时以上的白昼

- 岭南地区的双重特性:北回归线穿过的广州从化,正午太阳恰好位于天顶位置

- 高原气候的特殊性:青藏高原在此时进入全年最强紫外线辐射期

农耕文明的生存密码

《齐民要术》记载的"夏至栽薯,重九斤"农谚,揭示了古代农人对光热资源的精准利用。长江流域的"双抢"(抢收早稻、抢种晚稻)与黄河流域的"夏播"形成时空交响,这种农事安排建立在对太阳辐射量、积温值的深刻认知之上。

物候现象的生态链条

- 初候鹿角解:麋鹿旧角脱落象征阴气始生

- 次候蝉始鸣:温度达到28℃时蟪蛄开始求偶

- 末候半夏生:喜阴药草在潮湿环境蓬勃生长

文化符号的历时性演变

汉代《淮南子》记载的祭地仪式,到宋代《武林旧事》中的"夏至面"食俗,礼制传统逐渐向民间生活转化。苏州至今保留的"夏至馄饨"习俗,实为古代"食麦"传统的变异形态,反映了作物结构改变对民俗的影响。

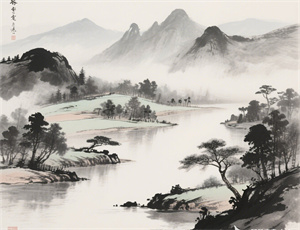

文学意象的多维解读

白居易"昼晷已云极,宵漏自此长"展现时间感知,范成大"插遍秧畴雨恰晴"描绘农耕图景,苏轼"凉天似水月如霜"则捕捉气候转折的微妙变化,不同视角共同构建了夏至的人文图景。

现代社会的生态启示

气象数据显示,近三十年我国夏至日平均气温上升1.2℃,物候期平均提前4.7天。这种变化促使农业专家重新评估传统农谚的适用性,例如东北地区玉米播种时间较二十年前提前10-15天。古人在夏至观测中展现的生态智慧,为应对气候变化提供了历史参照。

从甲骨文的"日至"刻辞到空间站里的太阳监测仪,人类对夏至的认知不断深化。这个承载着天地人关系的特殊节气,仍在续写着文明与自然对话的新篇章。