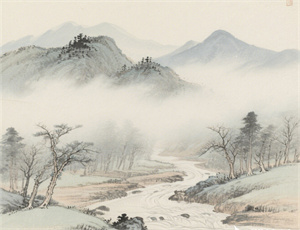

处暑节气讲究:传统智慧与现代生活的深度交融

- 2025-04-29

处暑作为二十四节气中的第十四个节气,标志着夏日的尾声与秋意的初现。此时太阳到达黄经150°,天地间阴阳之气开始转换,暑热渐退而凉意初生。在农耕文明与自然哲学的交织中,古人围绕处暑形成了一套涵盖农事、饮食、养生的完整体系。这些讲究不仅体现了对自然规律的敬畏,更暗含着通过行为调节实现天人合一的生命智慧。

一、处暑节气的物候特征与自然哲学

古籍《月令七十二候集解》将处暑分为三候:「鹰乃祭鸟」「天地始肃」「禾乃登」。这三重物候变化揭示了自然界从动物行为到植物生长的整体转变:

- 猛禽捕猎:老鹰开始大量捕食鸟类,储存越冬能量

- 肃杀之气:天地间肃穆之气渐生,雷暴减少

- 五谷成熟:黍、稷、稻、粱等作物进入收获期

这种物候观测系统暗合《黄帝内经》中「秋三月,此谓容平」的养生理念,强调人体需顺应收敛之气,为冬季养藏做好准备。

二、民间习俗中的生存智慧

1. 农事活动的时序控制

「处暑满地黄,家家修廪仓」的农谚,揭示了此时农事活动的两大核心:

- 抢收中稻、春玉米等成熟作物

- 播种萝卜、白菜等越冬蔬菜

这种「收种并行」的耕作模式,既规避了秋雨导致的霉变风险,又为次年春荒储备食物,展现先民对气候规律的精准把握。

2. 禳灾祈福仪式解析

江浙地区「放河灯」习俗,表面是为溺亡者引魂,实则暗含多重社会功能:

- 通过集体仪式强化社区凝聚力

- 借水灯漂流距离占卜年景丰歉

- 燃烧的火源具有实际驱虫防疫作用

三、养生之道的科学内核

1. 饮食调节的阴阳平衡

处暑时节推崇的「润燥」饮食,实则对应现代营养学的黏膜保护机制:

| 传统食材 | 现代成分分析 |

|---|---|

| 秋梨 | 果糖+膳食纤维促进肠道蠕动 |

| 百合 | 秋水仙碱调节免疫系统 |

| 银耳 | 多糖物质增强皮肤屏障 |

2. 作息调整的生理依据

「早卧早起」的起居建议,契合人体褪黑素分泌周期变化。研究表明,处暑后提前1小时入睡可提升血清素水平,有效预防秋季抑郁。

四、文化符号的现代转化

在城市化进程中,处暑习俗衍生出新的表现形式:

- 「晒秋」活动转化为乡村旅游IP

- 传统药膳融入轻食主义潮流

- 节气茶饮成为新消费品牌卖点

这些转化并非简单的商业包装,而是传统文化基因在当代社会的自然突变。例如深圳某科技公司将「处暑开渔」转化为海洋生态保护主题的团建活动,实现了文化传承与环保理念的有机结合。

五、全球气候变迁下的新挑战

随着极端天气频发,处暑的「出暑」特征正在弱化。气象数据显示,近十年35%地区处暑期间持续高温,这要求现代人必须:

- 重新校准传统农谚的适用区域

- 调整养生方案应对延长暑热

- 建立动态适应的节气文化体系

日本学者提出的「微节气」概念,即将每个节气细分为三个「候应」,或许能为气候异常下的时间管理提供新思路。