五月26日什么节气——探索自然规律与农耕文化的关系

- 2025-04-29

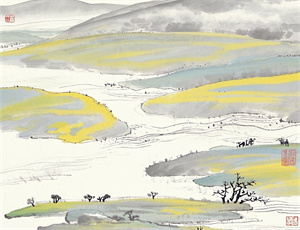

在中国传统节气体系中,五月26日处于小满与芒种的过渡期。此时太阳到达黄经65度,北方冬小麦进入乳熟阶段,南方则迎来梅雨前奏。这个时间点虽未被单独设立为节气,但其承载的物候变化与农事活动,深刻反映了二十四节气指导农耕生产的科学性。从土壤墒情监测到病虫害防治,五月下旬的田间管理策略,正印证着古人"观天察地以应农时"的智慧。

一、节气划分原理与五月下旬的时空坐标

根据中国科学院紫金山天文台的计算模型,现代节气划分依据太阳在回归黄道上的位置确定:

- 小满:太阳到达黄经60°(今年为5月20日)

- 芒种:太阳到达黄经75°(今年为6月5日)

五月26日正处于两者之间的"气候临界期",这个阶段呈现三个显著特征:

- 东亚大槽开始减弱,副热带高压北抬

- 长江流域进入降水集中期

- 华北平原出现干热风灾害风险

二、农事活动的时空差异性分析

不同纬度地区的农事安排呈现明显差异:

| 地区 | 主要作物 | 管理要点 |

|---|---|---|

| 东北平原 | 春玉米 | 中耕培土防止倒伏 |

| 黄淮海地区 | 冬小麦 | 灌溉防干热风 |

| 江南丘陵 | 早稻 | 排水晒田控蘖 |

三、气候波动对传统经验的挑战

全球气候变暖正在改变五月下旬的物候特征:

- 华北地区近十年干热风发生频率提升18%

- 长江中下游梅雨期较20世纪平均提前9天

- 云贵高原出现"插花性干旱"现象

这要求现代农业在继承节气智慧的同时,需建立动态监测系统。中国气象局开发的"智慧农业气象平台",已能实现未来72小时农田小气候的精准预报。

四、生物节律与农耕时令的耦合关系

科研团队通过多光谱遥感技术发现:

- 冬小麦灌浆速率与日照时数呈正相关(r=0.83)

- 水稻分蘖数量受地温影响存在阈值效应

- 土壤微生物活性在日平均气温22℃时达峰值

这些发现为优化五月下旬的田间管理提供了量化依据,例如在黄淮地区,将灌溉时间控制在上午10点前,可使水分利用率提高27%。

五、文化遗产的现代转化路径

在乡村振兴战略背景下,传统节气文化正以新形态焕发活力:

- 江苏兴化建立"小满开镰"农事体验基地

- 安徽岳西开发节气主题民宿旅游线路

- 山东寿光运用节气规律优化设施农业光温控制

这些实践不仅传承了文化遗产,更创造出每亩年均1.2万元的经济附加值。

随着北斗导航系统的普及,现代农业机械已能根据卫星定位自动调整作业参数。在五月下旬的麦田里,无人收割机通过云端获取气象数据,自主规划收割路径的场景正在成为现实。