各国24节气——全球节气文化对比与自然时间系统差异解析

- 2025-04-29

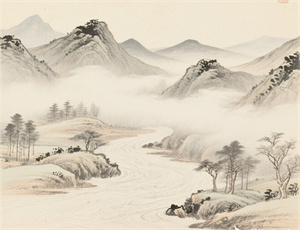

从东亚农耕文明诞生的二十四节气,到南亚六季划分、北欧八季历法,人类在观察自然周期变化中形成了各具特色的时间认知体系。这些节气系统不仅是农事活动的指南,更折射出不同文明对宇宙规律的理解方式。通过对比全球十余种节气文化,我们发现气候特征、宗教信仰与生存模式共同塑造了多元的时间划分逻辑,而现代科学正重新诠释这些古老智慧的现实价值。

东亚农耕文明的精密时间模型

中国二十四节气以黄河流域物候为基准,通过圭表测影确定冬至夏至,结合阴历置闰形成阴阳合历体系。每15°黄经划分一个节气,精确对应太阳回归年周期:

- 气候关联性:立春时地温回升至3℃以上,惊蛰土壤解冻达10厘米深度

- 农事指导:芒种对应冬小麦成熟期,秋分前后完成晚稻抽穗

- 文化延伸:日本衍生出72候细分系统,韩国发展出节气占卜习俗

越南在继承中国节气体系基础上,将寒露改称"稻花节",反映热带季风气候特征。这种本土化改造证明节气系统需要适应具体地域的生态条件。

南亚次大陆的六季划分法

印度传统历法将全年分为:

- Vasanta(春)2-3月

- Grishma(夏)4-5月

- Varsha(雨)6-9月

- Sharad(秋)10-11月

- Hemanta(冬)12-1月

- Shishira(凉)1-2月

这种划分充分考虑西南季风影响,雨季(Varsha)占全年降水量的75%。阿育吠陀医学据此制定养生方案,雨季侧重排毒疗法,凉季强调能量储存。

欧洲传统节气系统

凯尔特人的"四火节"体系极具代表性:

- Imbolc(2月1日)母羊开始产羔

- Beltane(5月1日)牲畜转场高山牧场

- Lughnasadh(8月1日)初穗节

- Samhain(11月1日)畜牧回栏

古罗马农学家瓦罗在《论农业》中记载的星象农时,将昂星团出现作为葡萄修剪起点。这些节气知识通过修道院农书在中世纪得到系统传承。

非洲大陆的物候历法

马赛族依据雨季来临和角马迁徙确定放牧周期,刚果盆地部落以蝴蝶爆发期作为耕种信号。撒哈拉以南地区普遍采用:

- 大雨季(种植高粱)

- 小雨季(补种豆类)

- 长旱季(采集野生作物)

这种弹性时间体系适应了热带草原气候的降水波动性,埃塞俄比亚至今保留着13个月太阳历,每年9月11日作为元旦。

美洲原住民的自然观测

玛雅文明通过金星周期确定玉米种植时间,阿兹特克历法将52年作为完整周期。北美易洛魁联盟的"六季划分"包括:

- 枫树液流动季

- 草莓成熟季

- 玉米抽穗季

- 收获感恩季

- 狩猎储备季

- 深冬故事季

这些节气与具体物产紧密关联,现代生态学家发现其与当地生物物候期的匹配度超过80%。

现代科学验证与创新应用

卫星遥感数据显示,中国二十四节气线正在北移,华北地区惊蛰提前3-5天。农业学家结合传统节气与现代积温模型,开发出动态种植决策系统。在荷兰,花卉栽培者参照中国节气调整温室光照周期,使郁金香花期控制精度提升22%。