大雪节气怎么画——传统节气文化与绘画技巧的深度结合

- 2025-04-30

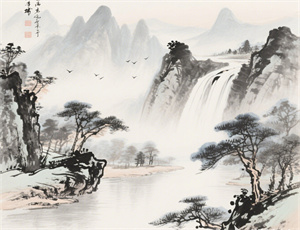

大雪节气作为二十四节气中极具视觉表现力的时令节点,承载着自然变迁与人文情怀的双重意蕴。本文将系统解析如何通过绘画语言呈现节气精髓,从物候特征捕捉到文化符号提炼,从构图布局到色彩运用,深入探讨水墨、水彩、版画等不同媒介的表现可能,并结合现代审美视角展现传统节气文化的当代艺术转化。

一、节气文化的视觉转译基础

1.1 自然物象的观察维度

- 气候特征具象化:积雪厚度变化、冰凌形态、霜花结晶等物理特征

- 生物活动捕捉:冬眠动物踪迹、耐寒植物形态、候鸟迁徙轨迹的视觉记录

- 光影关系解析:冬季短日照条件下的投影角度与明暗对比规律

1.2 人文符号的提炼方法

- 传统农事器具:谷仓结构、储粮容器、防寒用具的造型特征

- 民俗活动元素:腌制腊味的悬挂方式、酿酒器具的排列组合

- 文字符号转化:篆书"雪"字结构解析与图形化再创作

二、多维构图体系的建立

2.1 空间层次构建技巧

运用宋代山水画的"三远法"原理:前景着重表现积雪压枝的松柏,中景描绘冒着炊烟的农舍院落,远景处理为雾气氤氲的层叠山峦。通过墨色浓淡变化制造空气透视,雪地留白处可点缀鸟兽足迹形成视觉引导。

2.2 动态元素的有机融合

- 飘雪轨迹表现:采用枯笔皴擦与湿染结合的复合技法

- 炊烟形态刻画:水墨渲染中的虚实渐变控制技巧

- 人物活动设计:缩颈呵气、捧碗饮食等冬季典型动态捕捉

三、色彩系统的科学配置

3.1 传统色系的应用法则

- 主色调:月白(C20 M15 Y10 K0)与黛蓝(C90 M80 Y40 K30)的冷暖平衡

- 点缀色:朱砂红(C0 M100 Y100 K10)在窗花、灯笼等处的节奏性分布

- 特殊肌理:盐粒撒布制造冰晶效果,豆浆喷洒形成霜冻质感

3.2 现代材料的创新运用

尝试丙烯凝胶塑造积雪体积感,金属色粉表现冰面反光,数码绘画中运用图层叠加模式模拟宣纸渗透效果。实验表明,亚克力媒介与生宣纸的结合可使白色颜料堆积厚度增加47%,显著提升画面物质感。

四、文化意象的当代表达

4.1 符号解构与重组

- 节气文字图形化:将"大雪"篆书笔画转化为屋檐冰挂造型

- 农具抽象化处理:铁锹三角形结构延伸为画面构成骨架

- 数字元素植入:温度计刻度与节气物候数据的可视化呈现

4.2 媒介跨界实验

结合蓝晒工艺表现积雪的化学显影效果,利用热敏感材料制作温度变化互动装置,通过3D打印技术复刻古代雪景图的空间结构。这些创新手法使传统节气绘画突破平面局限,拓展出多维度的艺术表达可能。

五、创作实践中的关键控制点

- 湿度控制:生宣作画时环境湿度需保持在55%-65%区间

- 笔触节奏:枯笔飞白与湿笔渲染的比例控制在3:7为最佳

- 视觉焦点:遵循"一主二辅三呼应"的视觉动线设计原则

- 文化准确性:农事器具造型需参照《天工开物》等古籍记载

透过对节气文化的深度解构与艺术语言的创新重组,绘画创作不仅能记录自然时序的物候特征,更能构建起连接传统智慧与当代审美的视觉桥梁。这种创作实践既是对非物质文化遗产的活化传承,也为现代艺术创作提供了丰厚的本土文化资源。