二十四节气出梅——江南雨季终结的自然密码与文化隐喻

- 2025-04-30

在长江中下游流域的农耕记忆里,"出梅"是自然时序更替的重要节点。这个承载着千年物候智慧的节气现象,不仅标志着持续月余的梅雨季节正式终结,更暗含着中国古代劳动人民对气候规律的深刻认知。从《齐民要术》记载的"夏至后十五日,黄梅尽"到现代气象学的锋面推移学说,出梅背后交织着自然规律与人文智慧的复杂系统。本文将从气候机理、农事传统、文化象征三个维度,深度解析这一特殊节气现象的现代价值。

一、天地交泰中的气候密码

梅雨带的形成与消散,本质上是大气环流系统更迭的具象呈现。每年6月中旬,当西太平洋副热带高压北跳至北纬20度,其西北侧的西南暖湿气流与北方南下的冷空气在长江流域形成准静止锋,造就了独特的梅雨天气。这个过程的逆转即标志着出梅时刻的到来——通常发生在7月中旬,当副高脊线稳定在北纬26度以上,雨带北移至黄河流域。

- 温度场演变:850hPa等压面温度梯度反转

- 湿度指标:比湿值骤降3g/kg以上

- 环流特征:西风带北撤与副高形态突变

二、农耕文明的时令智慧

在太湖流域的古老村落中,至今流传着"出梅三日晒红天"的农谚。这种经验总结对应着现代气候学中的锋后高压控制原理。梅雨期的终结直接影响着水稻种植的关键环节:

- 排水晒田促进根系发育

- 追施穗肥的最佳窗口期

- 病虫害防控的黄金时段

湖州钱山漾遗址出土的碳化稻谷表明,新石器时代的先民已掌握根据雨季变化调整农时的能力。这种基于物候观测的农事体系,比欧洲最早的农业历法早出现两千年。

三、文化符号的多维诠释

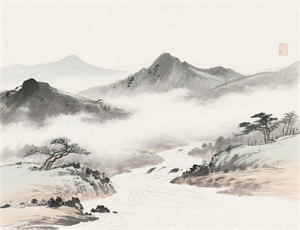

在江南文人的笔墨世界里,出梅承载着独特的审美意象。南宋词人吴文英在《夜合花·出梅》中写道:"润逼琴丝,凉侵书帙,檐牙蛛网初干",将自然现象转化为细腻的情感表达。这种文化投射体现在三个层面:

- 空间叙事:从雨巷油伞到晴川历历的视觉转换

- 时间感知:由绵长阴郁到明快爽朗的心理过渡

- 生命隐喻:潮湿与干爽的辩证哲学

四、现代气象观测的技术革新

随着气象卫星和数值预报技术的发展,出梅判定从经验判断转向量化分析。国家气候中心建立的梅雨监测指标体系包含:

- 副高脊线纬度位置

- 区域降水持续天数

- 大气环流型稳定指数

2023年长江中下游地区出梅日期为7月11日,与1951-2020年平均出梅日(7月13日)基本吻合。这种古今观测数据的对应性,印证了中国传统物候知识的科学性。

在全球气候变暖背景下,近二十年长江流域梅雨期呈现"入梅早、出梅迟"的趋势。2016年超长梅雨季导致流域性洪水,2022年异常早出梅引发旱情,这些极端案例警示着人类活动对自然节律的深刻影响。在农耕文明与现代科技的交汇点上,"出梅"这个古老的节气概念,正被赋予新的时代内涵。