春分节气诗活动方案——全网热议的传统文化创新实践

- 2025-04-30

春分作为二十四节气中昼夜均等、阴阳平衡的节点,承载着农耕文明的时间智慧与自然哲学。本文提出以诗歌为载体,融合节气文化、民俗体验与艺术创作的活动方案,旨在通过多维度的互动设计,激活传统节气的当代价值。活动包含节气诗创作、自然观察实践、跨学科文化沙龙三大模块,通过线上线下联动形式,搭建公众参与的文化传承平台。

一、节气文化溯源与诗歌创作结合

春分在《月令七十二候集解》中被定义为"二月中,分者半也,此当九十日之半,故谓之分"。这种自然现象与人文认知的融合,为诗歌创作提供了双重维度:

1. 物候意象的文学转化

- 候应解析:玄鸟至、雷乃发声、始电三候对应的视觉、听觉意象

- 诗词范例:分析苏轼《癸丑春分后雪》中"雪入春分省见稀"的时空错位修辞

2. 阴阳平衡的哲学表达

- 《周易》中的平衡观:泰卦"天地交而万物通"的节气对应

- 创作引导:通过对仗、平仄等格律技巧展现动态平衡

二、活动形式创新设计

突破传统诗歌朗诵的单一模式,建立"观察-体验-创作"的完整链条:

1. 自然感知工作坊

- 组织春分日影测量实验,记录正午太阳高度角数据

- 建立"春分物候日志",记录当日动植物变化特征

2. 跨媒介创作工坊

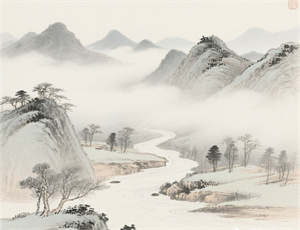

- 结合书法、水墨画进行诗词可视化创作

- 开发节气诗词AR互动装置,扫描特定图案触发古诗动画

三、文化传播的跨界融合

通过多领域协同实现传统文化破圈传播,构建立体化传播矩阵:

1. 教育机构合作

- 设计中小学节气诗歌STEM课程,融合天文测量与文学创作

- 开发"春分诗笺"手工套装,包含节气知识卡与诗词临摹帖

2. 文旅项目联动

- 在传统村落设立"春分诗路"文化地标

- 策划"跟着古诗过春分"主题研学路线

四、数字化传播体系构建

运用新媒体技术建立持续性文化传播机制:

- 开发微信小程序"春分诗钟",每日推送节气相关古诗及注解

- 创建短视频话题#我的春分诗#,鼓励用户发布原创诗歌朗诵视频

- 搭建线上诗歌数据库,实现古今春分诗词的智能匹配与推荐

五、社区参与式文化营造

通过以下方式增强公众文化认同感:

- 组织社区"春分诗墙"彩绘活动,将居民原创诗句转化为公共艺术

- 开展"诗歌换种子"活动,用原创节气诗交换春播作物种子

- 设立"春分诗会"露天剧场,结合传统吟诵与现代戏剧表演形式

这些实践不仅让节气文化回归当代生活场景,更通过创造性转化构建起传统与现代的对话桥梁。当人们在测量日影时理解"昼夜均而寒暑平"的天道规律,在创作诗歌时体会"青梅如豆柳如眉"的物候变迁,春分这个古老的时间节点便获得了跨越时空的文化生命力。