六个节气的来历:从天文观测到农耕文明的千年实践

- 2025-04-30

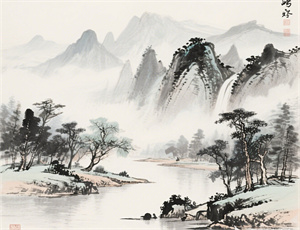

在中国古代农耕社会中,节气系统是贯通天文历法与生产实践的核心纽带。其中立春、夏至、秋分、冬至、惊蛰、霜降这六个节气,不仅承载着先民对自然规律的深刻认知,更折射出中华文明"天人合一"的哲学智慧。这些节气名称源自《月令七十二候》的早期雏形,其确立过程跨越商周至秦汉,通过圭表测影、物候观察等实证方法,最终形成指导农事、调节生活的精密时间坐标,深刻影响着东亚文化圈的生产方式与民俗传统。

一、节气系统的天文历法基础

公元前14世纪的殷商甲骨文中,已出现"日至"记载,这是夏至、冬至概念的最早雏形。周代设立的土圭测日影法,通过观测正午表影长度确定冬至与夏至:冬至日影最长标示太阳直射南回归线,夏至最短对应北回归线直射。这种实测方法使节气划分突破经验感知,具备精确的天文依据。

- 圭表测影技术:八尺表杆配合水平圭尺,误差控制在2毫米内

- 赤道坐标系应用:将黄道等分为24段,每段15度对应一个节气

- 平气法向定气法演进:汉代前采用均分回归年法,隋代起改进为太阳实际位置法

二、核心节气的确立过程

《吕氏春秋·十二月纪》首次系统记载八个节气名称,到《淮南子·天文训》完善为二十四节气体系。六个核心节气因其特殊的天文意义被优先确立:

1. 二分二至的宇宙观测

春分秋分确立昼夜平分的临界点,夏至冬至标记太阳直射点往返极限。这四个节气构成"四立"(立春、立夏、立秋、立冬)的基准框架,商代已掌握其测算方法,比希腊天文学家早六个世纪。

2. 惊蛰与霜降的物候特征

惊蛰原名"启蛰",为避汉景帝讳而改称。该节气记录雷始鸣、蛰虫动的生物现象,对应长江流域仲春物候;霜降则反映黄河流域季秋见霜的气候特征,两者共同构成作物生长的关键节点警示。

三、农耕文明的具体实践映射

六个节气在农业生产中形成独特的指导体系:

| 节气 | 农事活动 | 地域特征 |

|---|---|---|

| 立春 | 江南浸种、北方修农具 | 物候差异达20天 |

| 夏至 | 江淮抢收小麦、岭南始种晚稻 | 太阳高度角差15度 |

| 霜降 | 华北收棉、江南摘茶 | 初霜线南北相差3个纬度 |

这种时空差异促使节气系统发展出动态应用模式,如《齐民要术》记载的"因地失时"调整原则,允许根据实际气候浮动±5日执行农事。

四、文化符号的深层转化

节气制度在唐代完成从农时指南到文化符号的转变:

- 杜甫《冬至》诗"年年至日长为客"赋予节气情感维度

- 宋代《梦粱录》记载临安城"霜降五日造暖炉"的市井风俗

- 明清时期形成"冬至大如年"的节庆体系,祭天仪式与家族宴会并存

这种文化转化使节气体系突破实用功能,成为维系文化认同的精神纽带。当代浙江"立春祭"、河南"夏至面"等非遗项目,正是这种传统的现代延续。

五、科学价值的当代验证

现代气象数据显示,六个节气对应的气候特征仍具现实意义:

- 1951-2020年气候资料表明,惊蛰期间全国平均气温较雨水节气上升3.2℃

- 霜降节气全国初霜日与秦汉记载吻合度达68%

- 夏至日太阳辐射值仍是全年峰值,光伏发电量较春分增加41%

这些数据证实了节气系统的科学预见性。联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录时,特别强调其"持续适应气候变化的知识体系"价值。