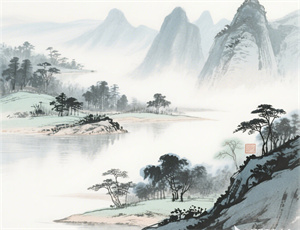

诗词与节气——从农耕文明到人文精神的时空对话

- 2025-04-30

在中华文明绵延数千年的长河中,诗词与节气如同两条交织的经纬线,共同编织出独特的时间美学与文化图谱。节气作为农耕文明的智慧结晶,不仅划分着物候时序,更深植于中国人的集体记忆;而诗词则以其精妙的语言艺术,将这种自然律动升华为永恒的精神符号。这种跨越时空的对话,不仅展现着先民对天地万物的深刻理解,更在文化基因中镌刻下人与自然和谐共生的哲学密码。

一、节气体系中的诗意栖居

自《夏小正》肇始,二十四节气历经千年演变,至汉代《淮南子》终成完整体系。这种将太阳周年运动轨迹平分为二十四等份的历法创造,本质上是将抽象时间转化为具象物候的诗意编码。

- 物候意象系统:立春三候"东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰",每个节气72物候构成精密的自然观察网络

- 时间维度重构:将线性时间切割为具有厚度的文化单元,如清明不仅是节气,更承载着祭祖踏青的双重意蕴

- 空间感知范式:结合星象观测与地域特征,形成"七九河开,八九雁来"的立体时空坐标系

二、诗词创作的节气基因

从《诗经》"七月流火,九月授衣"的农耕叙事,到杜甫《小至》"天时人事日相催"的时空哲思,节气始终是诗词创作的重要母题。这种关联性体现在三个层面:

- 意象系统的构建:寒露凝霜、惊蛰雷鸣等节气特征成为经典文学意象

- 情感节奏的映射:春分秋分的昼夜平分催生相思主题,冬至阳生孕育希望书写

- 哲学思考的载体:苏轼"回首向来萧瑟处"将芒种时节的骤雨升华为人生态度

三、文化传承的双向互动

诗词与节气的交融形成独特的文化增殖机制。杜牧《清明》使寒食习俗焕发新生,陆游《时雨》让芒种农事获得诗意诠释。这种互动呈现以下特征:

- 民俗活动的文学化:元宵灯会经由辛弃疾"东风夜放花千树"完成审美转换

- 自然现象的人格化:白居易"野火烧不尽"赋予立春草色顽强生命力

- 时间体验的仪式化:王维"遍插茱萸少一人"将重阳登高固化为文化符号

四、现代语境下的价值重构

在城市化进程加速的今天,诗词与节气的传统关联正在发生新的嬗变。二十四节气成功申遗后,出现两种文化重构路径:

- 科技赋能下的创新表达:数字艺术展演将"白露为霜"转化为沉浸式体验

- 生态伦理的当代诠释:惊蛰时节的生物复苏启示环保理念新维度

- 城市空间的重构尝试:社区节气花园重现"采菊东篱下"的人文意境

当智能手机推送"今日谷雨"时,我们不应忘记这个标签背后承载着《群芳谱》记载的"雨生百谷"智慧。在诗词与节气的时空对话中,既能看到先民仰望星空时的敬畏之心,也能触摸到文人墨客笔尖流淌的生命温度。这种跨越千年的文化共生,恰如黄庭坚《清明》所述"贤愚千载知谁是",在永恒更替中维系着文明的记忆与温度。