10月7号是什么节气——寒露时节的深层文化解读与自然密码

- 2025-04-30

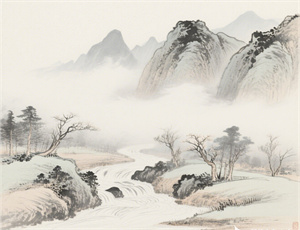

当公历日期指向10月7日前后,太阳到达黄经195度时,中国二十四节气中的第十七个节气——寒露悄然降临。这个兼具诗意与科学内涵的节气,既是气候转折的重要节点,更是中华农耕文明观察自然规律的智慧结晶。从物候变化到人文习俗,寒露节气蕴含着超越时间维度的生命密码。

一、寒露节气的天文地理坐标

寒露得名源自《月令七十二候集解》中"露水先白而后寒"的记载,其形成与地球公转轨道密切相关:

- 太阳黄经位置:每年10月7-9日,太阳运行至黄经195度,北半球接收的太阳辐射量较秋分减少15%

- 昼夜温差极值:此时昼夜温差可达12-15℃,为全年仅次于霜降的第二大温差节气

- 气压系统演变:西伯利亚高压开始增强,与逐渐衰退的太平洋副高形成对峙

二、三维度解析寒露物候特征

1. 气候学维度

地表温度在寒露期间呈现明显的垂直梯度变化:

- 海拔每升高100米,日平均气温下降0.6℃

- 近地面5cm处昼夜温差比2米高处大3-5℃

- 晨间露水凝结量达到秋季峰值,单日蒸发量减少至夏季的40%

2. 生物学维度

动植物在寒露节气呈现独特的适应机制:

- 植物响应:银杏叶黄酮含量增至1.2mg/g,枫树花青素合成速度提升300%

- 动物行为:候鸟迁徙群体扩大,雁阵飞行高度升至800-1200米

- 微生物活动:土壤中硝化细菌活性下降,氨化过程占主导地位

三、寒露农事活动的科学依据

传统农谚"寒露时节天渐寒,农夫天天不停闲"背后,蕴含着精密的农时规律:

- 冬小麦播种窗口期:土壤5cm地温稳定在16-18℃时为最佳播种温度

- 晚稻灌浆管理:稻田需保持3-5cm水层,确保籽粒饱满度提升12-15%

- 果蔬储藏技术:苹果窖藏温度应控制在-1℃至1℃,相对湿度85-90%

四、寒露民俗的生态智慧解码

各地寒露习俗本质上是对环境适应的文化表达:

- 菊花酒酿制:利用菊花含有的绿原酸和黄酮苷,增强人体抗氧化能力

- 登高望远:海拔300米以上地区紫外线强度增加47%,促进维生素D合成

- 秋钓活动:鱼类为越冬储备脂肪,蛋白质含量达到全年峰值

五、现代视角下的寒露启示

在气候变化背景下,寒露节气呈现新的时代特征:

- 近30年寒露始日平均推迟0.8天,物候期相应延后

- 城市热岛效应使城区寒露昼夜温差缩小2-3℃

- 农业物联网系统可精准监测土壤墒情变化,误差率<0.5%

当梧桐叶开始镶上金边,当清晨的草尖凝结出第一颗透亮的寒露,这个承前启后的节气正在书写新的自然篇章。从《礼记·月令》到现代气象卫星,人类对节气的认知不断深化,但寒露所承载的天人合一理念,始终是中华文明解读自然规律的密钥。