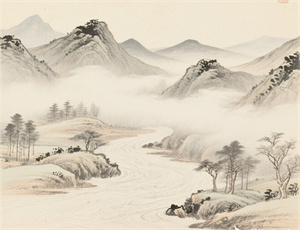

24节气的大致时间与自然规律探秘

- 2025-04-30

在中国传统文化的核心体系中,二十四节气以黄道坐标系为基准,将地球绕太阳公转的轨迹精确划分为24个15度角区间。这套始于先秦、完善于汉代的时间体系,不仅标注着太阳周年视运动的节点,更深刻影响着农耕文明的发展脉络。现代天文学验证,每个节气对应的地球在黄道位置与气候特征呈现高度相关性,其时间误差范围控制在±1天,彰显了古人观察自然的超凡智慧。

节气划分的天文依据

- 黄经定位法:春分点作为零度基准,太阳每运行15度对应一个节气

- 平气法到定气法:隋代刘焯改进计算方法,解决地球公转速度不均问题

- 现代校准:紫金山天文台采用开普勒定律进行微调,确保时序精准

节气时间波动规律

受回归年长度(365.2422天)与公历年差异影响,节气日期在±1天范围内浮动。例如:

立春多在2月3-5日,2025年将出现在2月3日18时10分

夏至通常在6月20-22日,2026年将提前至6月20日23时45分

物候现象的时空差异

- 纬度梯度变化:每北移1个纬度,同一物候现象推迟2.8天

- 海拔补偿效应:海拔每升高100米,物候期延迟1.2天

- 城市热岛扰动:特大城市使局地惊蛰提前5-7天

农耕指导的现代转化

在精准农业技术支持下,节气指导体系已演变为:

卫星遥感监测墒情数据+气象模型预测+传统物候经验

例如芒种期间,智能系统可综合土壤湿度、积温指标、降水概率,动态调整播种窗口期。

节气文化的多维延伸

- 建筑领域:故宫建筑群的日照角度设计与节气变化精确对应

- 中医养生:子午流注针法结合节气变化调整取穴方案

- 生态保护:候鸟迁徙路线与霜降、清明等节气存在生物节律关联

全球气候变化正在重塑节气表现形态,近30年数据显示:

华北地区惊蛰提前9天,长江流域处暑延后12天

这种时空错位促使现代农业必须建立动态调整机制,在继承节气智慧的同时,构建气候弹性生产体系。