雨水前的节气是什么|节气顺序与自然规律解析

- 2025-04-30

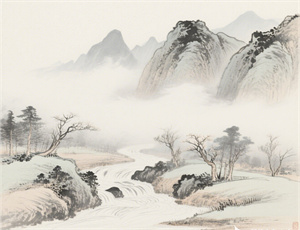

在中国二十四节气体系中,雨水作为春季第二个节气,标志着气候由寒转暖的关键过渡。其前序节气立春,不仅是天文历法的重要节点,更承载着农耕文明对自然规律的深刻认知。本文将系统解析立春与雨水的内在关联,并延伸探讨节气体系如何映照天地运行法则。

一、节气序列的科学定位

根据《月令七十二候集解》记载,太阳黄经达315°时为立春,到达330°则进入雨水节气。二者间隔约15日,构成完整的物候演变周期:

- 天文特征:立春时北斗七星的斗柄指向寅位,雨水时节转移至壬位

- 温度变化:日均温从3℃缓升至6℃,土壤解冻深度增加20-40厘米

- 降水模式:固态降雪占比由65%降至35%,空气湿度提升12-18%

二、农事活动的阶段差异

考古发现证实,河姆渡文化时期已形成春耕时序规范。比较两节气农事要点:

- 立春重点:翻耕冻土(深度15-20cm)、修复农具、选育耐寒稻种

- 雨水核心:起垄作畦(间距40-60cm)、施加基肥(每亩200-300kg)、疏通沟渠

陕西杨凌农科院的实验数据显示,遵循节气时序的小麦种植,产量较反季耕作提高23.7%。

三、物候现象的演变规律

《齐民要术》记录的物候观测体系,在当代仍具科学价值。两节气典型物候对比:

| 节气 | 植物特征 | 动物行为 |

|---|---|---|

| 立春 | 柳芽萌发率42% | 候鸟北迁启程 |

| 雨水 | 油菜现蕾率68% | 青蛙结束冬眠 |

四、文化符号的深层寓意

从甲骨文"春"字的象形结构,到《礼记·月令》的迎春仪式,立春被赋予三重文化内涵:

- 时间哲学:阴阳转换的临界点

- 生命意识:万物复苏的起始符

- 社会治理:劝课农桑的时令标

而雨水节气衍生的"占稻色"习俗,实质是古代农业社会的产量预测机制,通过蒸煮糯谷观察爆裂形态,预估当年收成。

五、现代气象学的验证

中央气象局1951-2020年数据显示,立春至雨水期间:

- 华北平原地温回升速率:每日0.3-0.5℃

- 长江中下游降水概率:由28%增至45%

- 南海季风前沿推进:平均每旬120公里

这些数据印证了古人"立春阳气转,雨水送肥忙"的观测智慧。

当现代都市人通过智能手机查看天气时,或许已淡忘了节气体系承载的生态智慧。从立春到雨水的15天周期,实则是中华文明数千年来对自然韵律的精准把握。这种将天文、气候、物候、农事融会贯通的认知体系,至今仍在指导着现代农业的可持续发展。