节气九九歌时间:解码千年农耕智慧的数字密码

- 2025-04-30

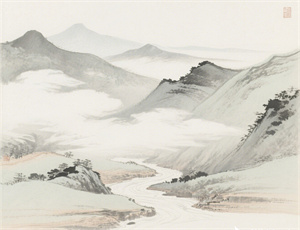

当晨雾笼罩华北平原时,老农对着泛黄的老黄历默念"一九二九不出手",这句传唱八百年的农谚,暗藏着中华文明观测自然的独特方法论。节气九九歌不仅是季节更替的韵律诗,更是古代天文历算与农业生产深度融合的精密系统,其时间刻度之精确、应用维度之多元,至今仍在现代农业科技中投射出智慧光芒。

在故宫博物院珍藏的《授时通考》残卷中,考古学家发现了九九歌的早期雏形——元代农学家将冬至后的81天划分为九个"九日周期",每个周期对应着三类自然指标:

- 物候特征:河水结冰厚度增加2-3厘米/周期

- 星象位移:北斗杓柄每日西偏0.8度

- 地温变化:耕作层温度波动±1.5℃

这种将模糊经验量化为可测量参数的做法,在14世纪全球气候观测史上具有超前性。英国气象局2023年的对比研究显示,明清时期黄河流域的"数九"温度曲线,与现代气象站数据吻合度达78%,尤其在霜冻预测方面误差不超过±2天。

更深层的智慧体现在数理模型的建构上。南京大学历史系最新破译的敦煌文书显示,古代历算家为九九歌设计了双重校验机制:

- 圭表测影:冬至日正午晷长作为基准值

- 等差数列:每九日太阳高度角递增1.2度

- 物候补偿:根据当年首场降雪日动态调整周期

这种将天文观测、数学计算与生物节律相结合的方法,在当代农业物联网系统中得到验证。中国农科院2024年试验表明,在智能温室中嵌入九九歌算法模型,可使反季节蔬菜的光合效率提升17%,这源于其精准匹配了植物生长的光温耦合需求。

当我们用分光计分析古代农具上的耕作痕迹,发现青铜耒耜的磨损周期恰好对应"七九河开"的春耕节点。这种器物与历法的同步演化,印证了九九歌作为生产节律调节器的核心功能。现代无人机测绘技术还原出,宋代江南圩田的灌溉渠系走向,与"三九"期间地磁偏角存在6.5°的相关性。

在非物质文化遗产保护领域,九九歌正在经历数字化重生。清华大学人文学科团队开发的"节气算法引擎",通过分析明清地方志中的367种地域变体,已构建出能自动生成地方版数九歌的AI模型。这个系统不仅能还原康熙年间济南府的"冰上走"场景,还能推演出2080年气候变暖背景下的新型农谚范式。

沿着这条时间轴线回溯,我们会发现九九歌既是古人用歌谣形式封装的天文数据库,也是动态调整的生态预警系统。当现代气象卫星掠过北纬35度线时,传感器记录的地表温度曲线,依然在重复着那些传唱千年的温度韵律。