打春是几节气什么——传统农耕文化中的时间密码与民俗深意

- 2025-04-30

在二十四节气的时间坐标里,"打春"这一充满乡土气息的词汇承载着农耕文明的集体记忆。作为立春节气的别称,它不仅指向太阳黄经315度的天文节点,更是凝结着先民观察自然、顺应天时的生存智慧。从鞭打春牛的祭祀仪式到咬春食俗的养生之道,从农事指导到文化象征,这个看似简单的节气称谓背后,隐藏着华夏民族与自然对话的完整知识体系。

一、时间定位中的双重维度

从天文历法层面考证,"打春"对应现代公历的2月3日至5日,此时太阳到达黄经315度。但在传统阴阳合历体系中,其日期在农历正月初一至十五间波动,这种双重时间属性造就了独特的文化现象:

- 阳历确定性:精确对应地球公转轨迹,确保农耕时序的科学性

- 阴历流动性:与春节庆典形成文化共振,强化岁时节令的仪式感

- 物候参照系:黄河中下游地区土壤解冻、草木萌发的自然信号

二、民俗符号的演化轨迹

出土的秦代《日书》竹简显示,早在先秦时期就存在"出土牛以送寒气"的习俗。至唐代,《开元礼》正式将"鞭春"纳入国家祭祀体系,这个过程折射出三个文化演变阶段:

- 巫术阶段:新石器时代的土牛塑像,作为沟通天地的法器

- 礼制阶段:周代确立的"出土牛"仪轨,规范为官方农事典礼

- 民俗阶段:宋元以后逐渐演化为全民参与的迎春盛会

三、仪式背后的科学认知

看似神秘的迎春仪式,实则包含着古代天文学、气象学、土壤学的实践经验:

- 测影技术:通过圭表测量确定太阳运行周期

- 地温监测:观察冻土消融程度判断耕作时机

- 物候记录:系统整理动植物周期性现象建立预测模型

四、跨地域的文化变异

在南北跨度超过30个纬度的中华大地上,打春习俗呈现出显著的地域特征:

| 地域 | 特色习俗 | 自然关联 |

|---|---|---|

| 黄河流域 | 制作五谷春牛 | 防范倒春寒 |

| 长江流域 | 水上迎春祭 | 预防春汛 |

| 岭南地区 | 采青踏春 | 应对早春湿热 |

五、现代社会的传承困境

据2023年非遗保护中心统计,完整保留传统打春仪式的地区仅存37处,这种式微背后折射出多重矛盾:

- 现代农业技术对节气指导的依赖性减弱

- 城市化进程导致乡土记忆断层

- 仪式符号与当代审美的认知隔阂

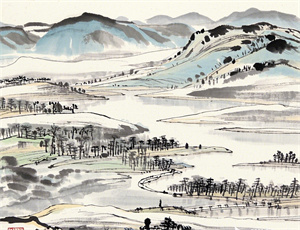

当我们凝视故宫博物院收藏的清代《春牛图》时,那些精细描绘的农具与星象,不仅记录着先民丈量时间的智慧,更暗示着人与自然和谐共处的永恒命题。在气候变化的当代语境下,重读"打春"承载的生态智慧,或许能为可持续发展提供新的文化参照。