寒露是哪个节气的——探索秋季物候演变与农耕文明密码

- 2025-04-30

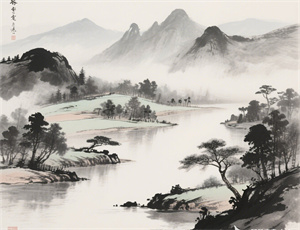

当太阳到达黄经195度时,标志着中国二十四节气中的第十七个节气——寒露悄然来临。这个介于秋分与霜降之间的节气,既承载着"白露欲霜"向"寒霜始降"的物候转变密码,又凝结着农耕文明观测天象的千年智慧。从黄河流域到长江流域,从岭南丘陵到塞北草原,不同地域的动植物正以独特方式诠释着这个节气的深层内涵。

一、寒露的时空坐标与天文密码

- 天文定位:每年公历10月7-9日交节,太阳直射点继续南移至南纬5°57’

- 黄道轨迹:对应《淮南子》记载的"斗指戊"方位,即天干戊位对应的东南偏南方向

- 温度临界:全国平均气温较白露下降3-5℃,昼夜温差突破10℃阈值

二、物候现象的三重维度解析

1. 动物行为学视角

- 鸿雁南迁呈现"人"字形编队,飞行高度升至2000-3000米

- 北方麻雀群体开始向居民区聚集,日均活动半径缩减40%

- 两栖类动物进入半休眠状态,新陈代谢速率降低至夏季的1/3

2. 植物生理学特征

- 华北地区冬小麦出苗率达85%以上,根系日均生长1.2厘米

- 长江流域晚稻进入乳熟期,籽粒含水率稳定在55%-60%

- 岭南地区香蕉叶片展开角度缩小15°,减少蒸腾作用

3. 气象要素的协同演变

- 相对湿度较白露下降12%-15%,形成典型"秋燥"气候

- 北方冷空气南下频次增至每月4-5次,风速均值提高1.5米/秒

- 晨间辐射雾持续时间延长至3-4小时,能见度低于500米

三、农耕文明的节气实践智慧

1. 作物管理技术体系

- 黄河流域推行"三浇三不浇"冬灌法则:即看墒情、看苗情、看天气

- 江南地区实施"露籽肥"追施技术,提升晚稻千粒重

- 巴蜀盆地开展柑橘"环割促花"作业,控制营养生长

2. 畜牧养殖调整策略

- 北方牧区启动"转场2.0"计划,运用北斗导航规划迁徙路线

- 华北农区推广"青贮玉米+苜蓿"混合青贮技术

- 长江流域实施池塘"三级水位调控"养鱼法

四、现代科技对传统节气的再发现

- 卫星遥感监测:通过NDVI指数精确测算全国秋收进度

- 物联网技术:在2000个气象站部署霜冻预警系统

- 大数据分析:构建包含50年气象数据的寒露气候模型

五、地域文化的差异化呈现

1. 饮食习俗的纬度差异

- 北方"寒露五珍":核桃、柿子、板栗、山药、百合

- 江南"水八仙"时令:茭白、莲藕、水芹、芡实、茨菰、荸荠、莼菜、菱角

- 岭南"秋补三宝":沙虫炖汤、陈皮老鸭、五指毛桃煲鸡

2. 民俗活动的生态适应性

- 黄河中游"开镰节":运用传统农具举行收割仪式

- 江汉平原"晒秋"习俗:创造性地利用现代烘干技术

- 云贵高原"采药季":结合GIS系统开展道地药材普查