中国文化至24节气:千年农耕智慧的时间密码

- 2025-04-30

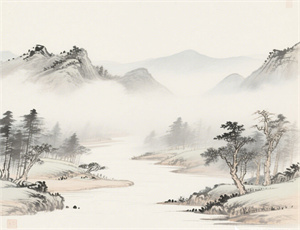

作为中华文明的重要文化符号,二十四节气不仅承载着古代农耕社会的生存智慧,更在时空维度上构建起天人合一的哲学体系。从黄河流域的圭表测影到数字时代的节气算法,这套源于天文观测的时间系统,历经三千余年演变,至今仍在指导农事、调节饮食、影响艺术创作等层面发挥着独特作用。其背后蕴含的阴阳平衡思想、物候观测方法,以及与诗词歌赋的深度融合,共同构成了中国传统文化中极具科学性与人文性的特殊维度。

天人相应的宇宙认知体系

节气系统的本质是地球公转轨道的二十四等分,这种将黄道圆周进行角度切割的时间计量方式,在公元前104年《太初历》中已形成完整框架。古代天文学家通过立杆测影确定冬至夏至,利用勾股定理推算太阳视运动,其测算精度达到±0.77天的惊人水平。

- 圭表技术的突破:周公测景台遗址显示,西周时期已能精确测定冬至时刻

- 浑天说的实践验证:张衡改进浑天仪后,节气计算误差缩小至两刻钟以内

- 数理模型的完善:元代郭守敬《授时历》采用三次差内插法,实现节气时刻的精准预报

物候观察的生态数据库

每个节气对应的七十二候,构成世界现存最完整的物候观测记录。以《逸周书·时训解》为起点,历代典籍持续补充的物候数据,形成跨越两千年的气候变化参照系。现代研究显示,清明时节的物候特征在近三十年已平均提前5.8天。

| 节气组 | 核心功能 | 典型习俗 |

|---|---|---|

| 四立 | 季节转换标志 | 立春祭芒神 |

| 二分二至 | 昼夜长短极值 | 冬至数九消寒 |

| 雨暑露寒 | 气候特征预警 | 处暑放河灯 |

节气文化的现代性转化

在城市化进程加速的今天,节气体系正经历功能转型。北京冬奥会开幕式运用二十四节气倒计时,苏州博物馆推出数字节气历,这些创新实践证明传统文化符号具备强大的现代阐释空间。农业物联网系统开始整合节气模型,通过机器学习优化种植方案,使古法智慧在精准农业中焕发新生。

跨学科研究的价值重构

当代学者从多重维度解析节气文化:环境史学家关注历史气候重建,中医药研究者挖掘节气养生规律,非物质文化遗产保护者整理地方性知识。浙江青田的"稻鱼共生系统",将清明下种、霜降收稻的传统农法,发展成全球重要农业文化遗产。

当北斗卫星定位系统与古代二十八宿星图产生时空对话,当智能穿戴设备开始提醒用户"白露勿露身",这种跨越千年的文化传承正在创造新的可能。从紫金山天文台的节气算法到故宫博物院开发的文创周边,时间智慧的现代表达形式持续拓展,为传统文化注入持久生命力。