春天哪几个节气——季节更迭的自然密码与农耕文化传承

- 2025-04-30

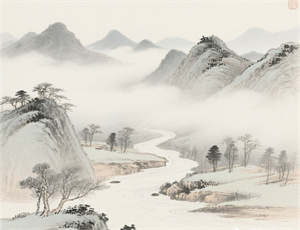

当北半球的阳光逐渐北移,冰雪消融的细微声响中,二十四节气以精准的自然刻度标记着春天的轨迹。从初春的料峭到暮春的温润,立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨六个节气,不仅构成气候变化的观测体系,更承载着农耕文明的智慧结晶。这些跨越两千年的时令符号,至今仍在指导农事活动、调节生活节律,并在物候现象与人类活动中形成独特的时间哲学。

一、节气体系的科学基底与时空坐标

中国古代天文学通过圭表测影确立的节气系统,以黄道坐标系中的太阳视运动为基准:

• 立春(2月3-5日):太阳到达黄经315°,北斗柄指寅位

• 雨水(2月18-20日):黄经330°,气温回升冰雪消解

• 惊蛰(3月5-7日):太阳行至345°,春雷始鸣唤醒冬眠

• 春分(3月20-22日):昼夜均分点,黄经0°的宇宙平衡

• 清明(4月4-6日):太阳黄经15°,草木萌发天地清明

• 谷雨(4月19-21日):黄经30°,雨生百谷润泽万物

二、物候现象的微观叙事

每个节气都是自然界的生物钟:

- 立春三候:东风解冻→蛰虫始振→鱼陟负冰

- 雨水物候:獭祭鱼→鸿雁来→草木萌动

- 惊蛰特征:桃始华→仓庚鸣→鹰化鸠

- 春分现象:玄鸟至→雷乃发声→始电

- 清明征象:桐始华→田鼠化鴽→虹始见

- 谷雨标志:萍始生→鸣鸠拂羽→戴胜降桑

三、农耕文明的实践智慧

节气系统实质是古代农业气候区划:

• 江淮流域的"雨水补秧,惊蛰插田"

• 黄河流域的"清明前后,种瓜点豆"

• 珠江三角洲的"谷雨莳田,立夏莳完"

现代农业气象学研究显示,这些农谚与10℃活动积温线、800毫米等降水量线高度吻合。如江南双季稻栽培,必须确保清明前完成早稻播种,以规避梅雨期带来的病虫害风险。

四、文化记忆的仪式载体

节气不仅是时间刻度,更是文化符号的储存器:

- 立春鞭春牛仪式,蕴含土地崇拜与丰产祈求

- 清明祭祖扫墓,构建家族伦理的时间节点

- 谷雨采摘雨前茶,形成独特的饮食时序美学

五、现代社会的时序重构

在气候变化背景下,节气系统显现出新的应用价值:

• 物候观测数据校正全球变暖趋势(东京樱花花期百年提前9天)

• 节气养生法契合人体生物钟调节(春分平衡膳食理论)

• 城市景观设计参照节气色彩图谱(清明踏青的绿地空间规划)

气象学家发现,近三十年惊蛰初雷时间平均提前5.3天,这种变化正在重塑传统节气与现代气候的关系模型。

当谷雨时节的最后一场春雨浸润大地,六个节气完成的不仅是季节轮回的闭环,更是人类认知自然的时间坐标系。从观象授时到气象卫星,从牛耕铁犁到智能温室,这套古老而精密的系统仍在续写着文明与自然对话的新篇章。