在九月的两个节气——白露凝霜寒,秋分昼夜平

- 2025-04-30

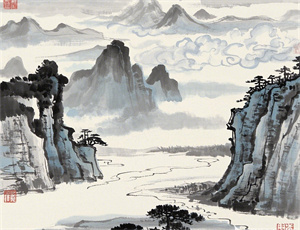

九月是自然时序更迭的枢纽,白露与秋分两个节气以截然不同的方式诠释着季节的深度。前者以晨间凝结的露珠标记暑热的退场,后者以昼夜均分的特性宣告秋意的成熟。这两个节气不仅承载着中国古代农耕文明的智慧,更在当代社会中映射出气候、生态与人文交织的复杂图景。从物候现象到文化仪式,从农业生产到现代生活,它们构建了一个多层次的自然观察体系。

一、白露:天地阴阳转化的微观镜像

当太阳到达黄经165度时,北半球的空气开始显现独特的物理特性。白露节气的命名源自《月令七十二候集解》中"水土湿气凝而为露"的记载,这看似简单的自然现象背后,包含着复杂的能量转换机制:

- 能量场域的重构:地表辐射冷却导致近地面水汽饱和,形成直径0.1-1毫米的液态水滴

- 微生物生态的转折:空气湿度下降抑制病原菌繁殖,作物进入抗病关键期

- 气候临界点的突破:日均温稳定≤22℃的起始标志,影响农作物灌浆速率

农事活动的精密校准

在华北平原,冬小麦播种窗口期与白露节气高度吻合。农民需要根据土壤含水量(12%-18%为最佳)和积温数据(≥1600℃·d)动态调整播种密度。江南地区的晚稻则面临"寒露风"的威胁,农谚"白露雨是砒霜"直指此时降水对稻穗授粉的破坏性。

二、秋分:地球运动塑造的时空标尺

太阳直射点回归赤道的瞬间,全球多数地区迎来全年最均衡的昼夜分配。这个天文事件在农业文明中演化出独特的时间管理智慧:

- 光周期作物的生长拐点:大豆等短日照植物进入生殖生长爆发期

- 土壤呼吸作用的转变:地表5cm深处温度降至18℃时,微生物分解速率骤降30%

- 候鸟迁徙的导航重启:地磁偏角变化触发鸟类体内磁铁矿晶体的定向反应

现代城市的节气响应

大型城市热岛效应使秋分的气候意义发生变异。以上海为例,近三十年秋分日平均气温上升1.8℃,导致传统"贴秋膘"的饮食文化逐渐演变为注重营养均衡的轻食理念。建筑领域开始探索"节气响应式设计",通过可调节外立面对太阳高度角(秋分时50°)的动态适应。

三、节气文化的多维嬗变

在数字化时代,节气文化正在经历解构与重构的双向运动。年轻群体通过"云祭月""露水收集挑战"等新型仪式重建与自然的连接,而农业物联网系统则利用节气数据库优化精准灌溉模型。这种传统与现代的交融,在食品安全、生态保护等领域催生出新的实践范式。

气候变迁的警示标线

气象数据显示,近二十年白露初日每十年推迟0.8天,秋分日极端高温事件频率增加120%。这种变化正在改写千年传承的物候规律,迫使人类重新审视二十四节气作为气候参照系的有效性。科研机构已启动"节气再标定"工程,通过建立包含大气环流、海洋温度等多参数的动态模型。

四、未来文明的持续对话

当智能温室根据实时气象数据模拟白露的露水凝结环境,当城市照明系统参照秋分日照时长自动调节亮度,节气文化展现出强大的适应性。这种跨越时空的智慧传承,不仅关乎传统文化的存续,更是人类构建可持续发展模式的重要参照。从量子卫星监测地磁变化到基因编辑作物适应新物候期,科技创新正在书写节气文化的新注脚。