5月有节气:农耕文明的时间密码与生命律动

- 2025-04-30

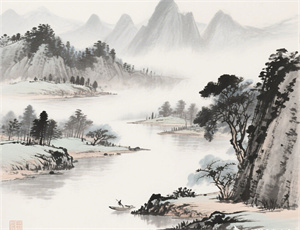

当北半球的阳光逐渐炽烈,五月的风裹挟着湿润水汽掠过大地,中国传统节气体系中的立夏与小满相继登场。这两个深植于农耕文明的时令符号,不仅标记着物候变迁的刻度,更承载着中华民族对自然规律的深刻认知。在工业化与信息化交织的现代社会,重新审视五月节气背后的科学逻辑与文化隐喻,将为我们打开一扇理解天地人关系的智慧之窗。

一、节气体系中的时空坐标

农历五月横跨公历5月6日左右的立夏至6月5日前后的芒种,在此期间,太阳到达黄经45度至75度区间。这个天文现象引发的物候变化,在《月令七十二候集解》中被精确描述为:"立夏之日,蝼蝈鸣;又五日,蚯蚓出;又五日,王瓜生。"这种将时间切割为五日一候的观测体系,体现了古代先民对微观物候的极致观察。

- 光热资源重组:北回归线以北地区太阳高度角突破60度

- 降水模式转型:东南季风开始影响长江流域

- 生态临界点:多数越冬作物进入生殖生长阶段

二、气候特征的二元分化

1. 温度梯度的空间差异

东北平原日均温稳定通过10℃的同时,云贵高原部分地区仍可能出现"倒春寒"。这种气候异质性催生了差异化的农耕策略:在华北平原,冬小麦进入灌浆期需要防范干热风;而在江南水乡,早稻移栽正与梅雨赛跑。

2. 降水系统的南北拉锯

西太平洋副热带高压的北抬与北方冷空气的残余势力在江淮流域形成对峙,造就了独特的"龙舟水"现象。气象数据显示,珠江流域5月降水量可达300-400毫米,相当于华北平原全年降水量的60%。

| 区域 | 气候特征 | 农耕应对 |

|---|---|---|

| 长江中下游 | 湿热交替 | 早稻晒田控蘖 |

| 黄淮海平原 | 干热风频发 | 麦田喷灌降温 |

| 西南丘陵 | 阴雨寡照 | 玉米间作大豆 |

三、文化符号的多维演绎

在浙江余姚河姆渡遗址出土的碳化稻谷证明,七千年前先民已掌握根据星象安排农时的智慧。这种古老的时间智慧在五月节气中得到延续:岭南地区的"煮立夏饭"习俗,实质是通过食用五色豆饭补充夏季微量元素;皖南乡村的"秤人"仪式,暗合现代营养学中体重管理的健康理念。

- 饮食养生:江南立夏吃"三鲜"(蚕豆、苋菜、黄瓜)补充维生素

- 建筑智慧:徽派民居的天井设计契合夏季通风需求

- 生态伦理:哈尼族"开秧门"仪式蕴含物种多样性保护意识

四、现代社会的传承创新

在设施农业改变耕作周期的今天,节气文化正在发生功能性转化。山东寿光的智能温室通过光温联动系统,使番茄生产周期与节气特征保持动态平衡;江苏常熟的"节气茶旅"项目,将小满时节的采茶体验与生物防治科普相结合。这些创新实践证明,古老的时间体系仍能为当代可持续发展提供启示。

当无人机掠过抽穗的麦田,传感器实时传回作物生长数据,现代农业并未背离"应时而作"的古老训诫,而是用科技语言重新诠释着"天人合一"的永恒命题。五月节气的生命力,正在于这种传统智慧与现代科学的持续对话。