24节气大雪是什么意思|气候特征与传统文化解读

- 2025-04-30

当太阳到达黄经255度时,中国农历迎来第二十一个节气——大雪。这个标志着仲冬开始的节气,并非单指降雪量增加,而是蕴含着古人对自然规律的深刻观察。从黄河流域到长江流域,先民们通过星象变化、动植物行为及地表温度,总结出这一特殊时令的完整体系。大雪节气不仅反映了气候转折,更承载着农耕文明的生存智慧,其内涵远比字面意义更为丰富。

一、大雪节气的天文与气象本质

在二十四节气体系中,大雪属于"中气"范畴,其确立依据太阳在黄道上的精确位置。公元前104年《太初历》已将大雪纳入节气系统,但现代气象观测显示,该节气期间全国平均气温较现代公历12月更符合实际气候特征:

- 温度临界点:华北地区日均温降至-5℃至5℃区间,长江流域出现初霜冻

- 降水形态转变:北方由雨转雪概率超过60%,南方冷雨频率增加

- 物候标志:东北虎进入频繁活动期,冬小麦停止生长

二、农耕文明的时间密码

1. 农业生产指导体系

古代农书《齐民要术》载:"大雪前后,蓄冰固堰,修葺仓廪"。这个时期农事活动呈现明显特征:

- 黄河流域开始麦田镇压保墒

- 江淮地区进行桑园冬耕

- 岭南地区抢收晚稻

2. 食物储存技术演进

考古发现证实,仰韶文化时期已出现地下窖藏技术。至汉代,《四民月令》记载的"大雪腌肉"习俗,实为利用低温抑制微生物生长的原始冷冻技术。现代研究表明,此时环境温度最适宜传统风干工艺:

- 环境湿度≤65%时腊味不易霉变

- 昼夜温差≥8℃加速肉质脱水

- 西北风主导期利于风味物质形成

三、文化符号的深层结构

大雪节气在民俗体系中具有多重象征意义。宋代《东京梦华录》记载的"大雪粥会",实为早期社区互助形式。而"瑞雪兆丰年"的谚语,则折射出农耕社会对生态平衡的朴素认知:

- 雪被效应:5cm积雪可使冬小麦越冬成活率提升23%

- 病虫害控制:持续低温可灭杀79%的地下虫卵

- 水资源储备:1cm积雪相当于0.8mm降水量

四、现代视角下的节气价值

在气候变化背景下,近30年大雪节气期间全国平均气温上升1.2℃,初雪日每十年推迟2.3天。这促使我们重新思考传统智慧的当代应用:

- 农业保险精算参照节气灾害概率

- 城市供暖系统动态调节模型

- 非遗保护中的生态知识传承

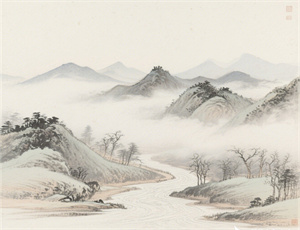

从《夏小正》到现代气象卫星,人类对自然节律的认知不断深化。当我们品味着腊味美食或欣赏雪景时,不妨思考这些延续千年的时间标记如何继续指引我们与自然和谐共生。在气候异常的今天,重新理解节气内涵或许能为可持续发展提供新的启示。