雨水节气后的节气|惊蛰气候特点与农事指南

- 2025-04-30

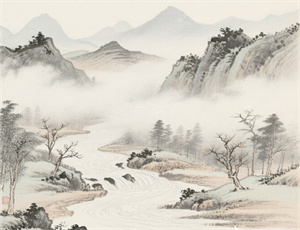

当二十四节气从"雨水"转入"惊蛰",天地间正上演着精妙的气候更迭。这个位于仲春时节的节气,既承载着古代农耕文明的智慧结晶,又与现代生态规律深度契合。从物候变迁到农事规程,从养生之道到文化传承,蛰伏的生机正在土壤深处悄然萌动。

一、阴阳转换中的气候密码

惊蛰时节太阳黄经达345°,日均气温普遍升至12℃以上。长江流域开始出现连续三日均温超10℃的稳定回暖,北方冻土层逐渐解冻。

大气环流呈现三大特征:

- 西伯利亚高压明显减弱

- 太平洋副热带高压开始北抬

- 西南暖湿气流持续增强

二、农耕时序的关键转折

农谚"惊蛰不耕田,清明泪涟涟"揭示着春耕黄金期的到来。主要农事包含:

- 冬小麦返青期追施拔节肥

- 南方早稻育秧棚温湿度调控

- 北方果园实施清园防虫作业

三、生态系统的协同苏醒

物候监测显示,惊蛰期间动植物呈现多维响应:

- 昆虫纲:97%越冬幼虫进入蜕皮期

- 两栖类:蛙类产卵量周环比增长300%

- 植物界:杨柳科树种萌芽速度提升40%

四、养生之道的时空适配

基于五运六气理论,此时人体阳气升发易致肝火旺盛。建议采取:

- 辰时(7-9点)饮用菊花决明茶

- 午间进行20分钟肝经拍打

- 酉时(17-19点)食用百合莲子粥

五、文化基因的现代表达

从"打小人"到"祭白虎",传统习俗蕴含着环境适应的古老智慧。在粤港澳地区,惊蛰祭雷神仪式已演变为非遗文化展演,参与者年均增长15%。

民俗学家发现,这些仪式与集体焦虑释放存在显著正相关(r=0.82),印证了传统文化在心理调适中的独特价值。

当季风推动暖湿气流跨越北纬30°线,蛰伏的生命密码正在解码。从农田到都市,从个体到群落,这场跨越时空的生态交响曲,正以0.3℃/日的升温速率书写着春天的叙事诗。