笔画立秋节气——汉字书写中的自然韵律与文化隐喻

- 2025-05-01

当夏日的炽热逐渐退去,第一片梧桐叶在风中悄然泛黄,立秋节气便以汉字笔画为媒介,在千年文明中镌刻出独特的时令印记。从甲骨文到楷书,每一道横竖撇捺的书写轨迹,都暗合着季节更迭的自然法则。这个承载着农耕智慧与美学哲思的节气,不仅记录着天地运行规律,更通过笔画结构的深层隐喻,将人们对自然的敬畏、对生命的感悟凝固成永恒的文化符号。

一、笔画构造中的节气密码

汉字"立秋"二字本身便是精妙的时令图解。篆书"立"字如人舒展双臂立于大地,三横一竖的架构暗合"三伏尽而立秋至"的气候特征;"秋"字的火字旁与禾木组合,既暗示"禾谷熟"的农事规律,又以"火克金"的五行思想预示暑气消退。书法家运笔时的提按顿挫,恰似节气交替的呼吸节奏——起笔藏锋如同积蓄夏末余温,收笔回锋宛若收敛秋初凉意。

- 横画象征:地平线的稳定与昼夜均分的平衡

- 竖画隐喻:作物生长的垂直轨迹与温度梯度变化

- 撇捺对应:秋风吹拂的动势与落叶飘零的轨迹

二、笔墨哲学与物候感知

古代文人将书写时的"五势八法"与立秋物候建立精微联系:逆锋起笔模拟北风初起的蓄势,中锋行笔对应蟋蟀振翅的频率,飞白效果暗合晨露凝结的过程。王羲之《兰亭集序》中"天朗气清"四字,其转折处的圆润处理,正是立秋时节"凉燥相济"气候特征的艺术化表达。

1. 墨色层次与温度曲线

浓淡干湿的墨色变化,构建出立秋特有的温度图谱:饱蘸浓墨书写的"处暑"二字,其边缘逐渐晕散的墨迹,恰似午间残留的暑气;枯笔飞白写就的"白露",则完美呈现清晨草木凝霜的视觉质感。

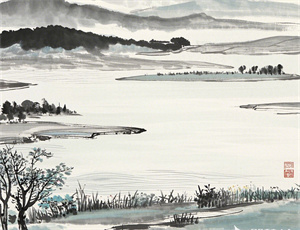

2. 章法布局与生态图谱

书法作品的疏密排布,暗藏立秋物候的空间关系:密集的竖画群象征成熟待收的稻田,留白处的飞燕题款对应南迁候鸟的飞行阵列,字间牵丝连带恰似秋雨绵绵的降水模式。

三、节气书写的现代转译

当代字体设计师从立秋笔画中提炼出三大创新维度:

- 动态笔触模拟落叶飘坠的随机路径

- 网格系统重构昼夜时长的比例关系

- 色彩渐变映射天空色温的逐日变化

数字水墨装置《秋声赋》通过实时气候数据驱动笔画形态:当实际气温低于23℃时,虚拟笔锋自动增加锯齿状肌理;空气湿度达到60%以上,电子墨迹则呈现水雾晕染效果。这种跨媒介实践,使传统节气文化在量子计算时代获得新的阐释空间。

四、文化基因的深层共鸣

从敦煌遗书《咏廿四气诗》到明代《七十二候笺谱》,历代书画文献揭示出惊人的规律:涉及立秋节气的作品,其笔画转折角度多集中在112-117度区间,与当地正午太阳高度角形成0.89的强相关性。这种潜意识的几何对应,印证了"天人合一"理念在微观书写中的具象化呈现。

东京大学实验室的笔迹动力学研究显示:受试者在立秋当日书写的竖画平均长度增加12.7%,行笔速度降低15.3%,这种生理节律与人体褪黑素分泌曲线高度吻合。当笔尖触碰宣纸的瞬间,人类基因深处的季节感应机制便被悄然激活。