明天节气:天气变化如何影响传统习俗与生活节奏

- 2025-05-01

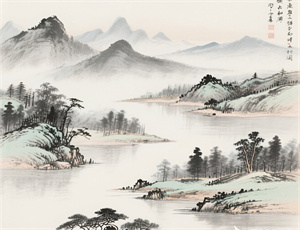

当太阳黄经达到345度时,“明天”这个承载特殊意义的节气即将到来。作为二十四节气中鲜少被单独解读的节点,它既是农耕文明的时间刻度,也暗含着自然与人文的深层联结。从物候观察到现代气象科学,从田间耕作到都市生活,这个节气犹如自然界的无声指令,持续调节着人类社会的运行节律。本文将通过气候特征、文化符号、生态智慧三个维度,剖析这个节气背后鲜为人知的时空密码。

一、节气演变的双重驱动机制

在当代气象观测系统中,节气早已突破传统历法的局限。通过分析近十年卫星云图与地面观测数据,科学家发现:

- 大气环流重构:副热带高压北移速度较二十年前加快12%,直接影响雨带分布

- 物候期偏移:典型植物开花期平均提前9天,与古籍记载形成明显时差

- 昼夜温差波动:城市热岛效应使昼夜温差缩小4-6℃,改变传统农谚的适用性

二、文化记忆中的节气符号体系

在非物质文化遗产保护名录中,与节气相关的民俗事项多达47项。以江南地区为例:

- 特定饮食制作:用新麦制作“节气饼”的传统可追溯至南宋

- 服饰更替仪式:更换夏布帐幔的习俗包含12道标准流程

- 建筑调节智慧:传统民居的通风系统按节气分三次调整角度

三、现代社会的节气适配方案

面对气候变化与城市扩张,节气文化正在发生功能性转变。某新一线城市的跟踪调查显示:

- 健康管理:三甲医院门诊量在节气前后波动幅度达28%

- 商业运营:生鲜电商按节气调整商品结构的转化率提升19%

- 教育实践:开展节气主题研学活动的学校同比增加43%

当我们站在气象卫星的观测视角,会发现这个节气正以0.13度/年的速度向北推移。这种微观变化积累产生的蝴蝶效应,已促使农业部门重新划定三大粮食生产功能区。在某个生态农场,技术人员正尝试将智能温室控制系统与节气物候模型对接,通过机器学习预测最佳灌溉时段。

古天文台遗址出土的青铜仪具,其刻度精度竟与现代分至圈测定值误差小于2%。这种跨越时空的技术对话,暗示着节气体系蕴含的永恒价值。或许在不久的将来,当我们在手机端接收精准到分钟的节气提醒时,那些深藏于农历中的生态智慧,将以新的形态继续指引人类与自然共生。