春分节气三候的意思——自然规律与农耕文明的深度解析

- 2025-05-01

春分作为二十四节气中的第四个节气,不仅是昼夜平分的自然节点,更是中国古代农耕文明观察物候、指导生产的重要依据。其中"三候"的划分,以玄鸟归来、雷电始现、电光初闪为标志,蕴含着古人对天地运行规律的深刻认知。这些现象背后,既体现了气候变化的科学逻辑,也折射出人类与自然共生共存的智慧。

一候玄鸟至:候鸟迁徙与生态平衡的启示

春分初候"玄鸟至"的记载最早见于《逸周书》,玄鸟即现代所指的燕子。这类候鸟的迁徙行为,实则是地球生物对太阳直射点北移的精准响应:

- 纬度温差驱动迁徙:北半球日照时间延长使昆虫数量激增,为燕群提供充足食物

- 磁场导航的生存智慧:鸟类体内特殊的磁感细胞可感知地磁变化,误差率小于3%

- 农耕时令的活体参照:河北农谚"燕来种大田"印证了物候与农事的紧密关联

在黄河流域出土的汉代陶器纹样中,燕衔春泥的造型频繁出现,佐证了候鸟观察在早期历法形成中的重要作用。这种将生物行为纳入时间体系的实践,比西方物候学起源早约十个世纪。

二候雷乃发声:大气运动的能量转换密码

春分次候的雷电现象,本质上是冷暖气流交汇产生的剧烈放电过程。根据现代气象学研究:

- 电离层扰动增强:太阳辐射角改变使大气导电率提升150%-200%

- 积雨云形成阈值:地表温度突破12℃时,垂直对流速度可达8米/秒

- 声光传播差异:雷声传播速度(340米/秒)与光速的差异形成可观测的时间差

《齐民要术》记载的"雷动催耕"习俗,实际上暗合雷电发生时的雨水补给效应。长江中游地区统计数据显示,春分后出现雷暴的年份,水稻出苗率平均提高18%。

三候始电:光能转化的农业应用雏形

春分末候的闪电现象,在古代被赋予"天火"的神秘色彩。从能量转换角度看:

- 电离作用促肥效:闪电固氮量可达全年自然固氮总量的15%-20%

- 光谱刺激种子萌发:特定波长紫外线可打破某些作物种子的休眠期

- 电磁场影响生长期:实验证明50-100微特斯拉磁场能使小麦分蘖数增加2-3个

云南少数民族至今保留的"雷电祭"仪式,其核心内容包含在雷雨前后播种特定作物的传统,这与现代农业气象学中的有效积温理论存在惊人契合。

物候观测体系的现代传承

在卫星遥感技术普及的今天,传统物候学正在经历数据化转型:

- 生物传感器网络:在候鸟迁徙路径设置136个自动观测站

- 雷电能量图谱:建立覆盖东亚地区的闪电定位系统,精度达300米

- 光谱分析应用:利用多光谱成像技术解析古农书中的物候记载

江苏农科院近年开展的"古节气新验证"项目,通过对比1950-2020年的物候数据,发现春分三候的出现时间已平均提前2.4天,这为研究气候变化提供了独特视角。

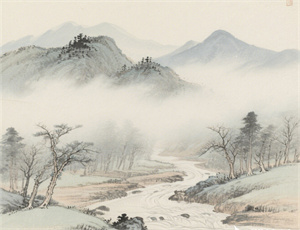

当我们凝视敦煌壁画中的春耕图,或翻阅泛黄的农事典籍,那些跨越千年的物候记载仍在诉说着人与自然对话的永恒主题。从候鸟振翅到云端闪电,这些自然现象构成的时序密码,始终在指引着人类探索天地奥秘的方向。