民族节气的古诗名——探索千年农耕文明与诗词艺术的交融密码

- 2025-05-01

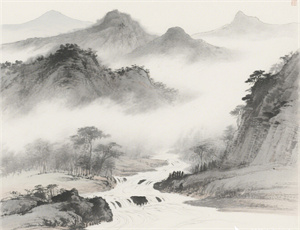

在中华文明五千年的历史长河中,节气文化与古典诗词如同两条交织的金线,共同编织出独特的民族文化图景。从《诗经》的"七月流火"到杜甫的"白露团甘子",古代文人用精妙的文字为二十四节气赋予鲜活的生命力。这些承载着农耕智慧与哲学思考的诗句,不仅记录着先人对自然规律的深刻认知,更在平仄韵律间传递着天人合一的宇宙观。本文将通过解码经典诗作中的节气意象,揭示其中蕴藏的物候密码、民俗记忆与文化基因。

一、节气诗中的时空维度构建

古代诗人通过多重艺术手法在诗词中建立独特的时空坐标系:

- 物候坐标:白居易《观刈麦》"田家少闲月,五月人倍忙"精准对应芒种时令

- 星象参照:陶渊明"晨兴理荒秽,带月荷锄归"暗合春分昼夜平分特征

- 色彩体系:韩愈"天街小雨润如酥"呈现清明时节的朦胧美学

二、节气诗词的三大文化层解读

1. 农耕文明的生存智慧

范成大《四时田园杂兴》系列完整记录了南宋江南地区的农事周期,其中"新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴"不仅描写秋分收获场景,更暗含晾晒稻谷需晴燥天气的农耕经验。这类诗句实质是韵文形式的农业操作手册。

2. 哲学思想的诗意表达

苏轼《惠崇春江晚景》"竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知"在描绘立春物象时,巧妙融入格物致知的理学思想。王维《渭川田家》"田夫荷锄至,相见语依依"则通过秋收场景传递道家返璞归真的生命哲学。

3. 社会变迁的历史镜像

杜甫《腊日》"腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消"如实记载了唐代气候异常现象。南宋陆游"立夏余春只二旬"等诗句,为研究历史气候变化提供了珍贵的文学佐证。

三、节气诗韵的现代解码

当代学者运用多学科方法重新诠释节气诗词:

- 语言学视角:统计《全唐诗》中节气相关意象词频,构建唐代物候数据库

- 气候学应用:通过岑参"北风卷地白草折"考证盛唐时期西域气温变化

- 民俗学考察:分析王建《冬至》诗揭示的唐宋时期节气祭祀仪轨

四、跨文化视野下的节气诗学

将中国节气诗与日本俳句、波斯鲁拜诗对比研究,发现:

- 松尾芭蕉"古池や蛙飛び込む水の音"与白露意境异曲同工

- 波斯诗人海亚姆对春分的咏叹与中国立春诗存在时空认知差异

- 韩国时调中的秋夕文化与中国中秋诗词形成东亚文化共鸣

当人工智能开始学习创作节气诗词时,算法在平仄格律的模仿中,始终难以复现"好雨知时节"中"知"字承载的人与自然的默契。这种文化基因的独特性,正是民族节气诗词永恒魅力的根源所在。在气候变化的当代语境下,重新品读"微雨众卉新,一雷惊蛰始"的诗句,更能体会古人顺应天时的生存智慧。