立夏节气初侯——自然与农耕交织的节气密码与气候变化影响

- 2025-05-01

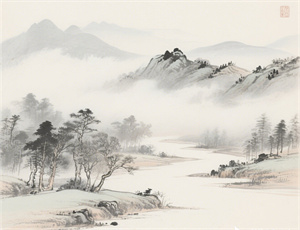

当北斗七星的斗柄指向东南方位,太阳黄经达到45度时,二十四节气中第七个节气——立夏便如期而至。作为夏季的序章,立夏初侯承载着天地阴阳转换的深刻内涵,其物候特征不仅记录着自然界的细微变迁,更暗含中国古代农耕文明对气候规律的千年观察。本文将从天文历法、物候现象、农事实践三大维度,解构这个连接春华与夏秀的特殊节气。

一、星辰运转中的时间密码

在《淮南子·天文训》记载的古代天文体系中,立夏对应着"巽卦"方位,此时地球公转轨道产生的黄赤交角变化,导致北半球接收的太阳辐射量开始超越临界值。这种天文现象具体表现为:

- 昼夜温差缩小至5-8℃,地表积温突破12℃阈值

- 副热带高压北移速度加快,形成东南季风前兆

- 电离层电子密度较春分增加30%,影响动植物生物钟

二、多维视角下的物候图谱

1. 生物节律的集体觉醒

田野间此起彼伏的蝼蛄鸣叫,标志着土壤生态系统进入活跃期。科研数据显示,此时地下20cm土层温度较清明升高4.2℃,促使:

- 蚯蚓活动频率提升至每分钟3次

- 微生物分解效率提高40%

- 植物根系生长速度加快2.3倍

2. 气候特征的时空差异

受大陆性气候与季风气候双重影响,立夏初侯在不同地域呈现显著差异:

- 江淮地区进入"小满不满,芒种不管"的梅雨预备期

- 华北平原出现日均风速4.5m/s的干热风

- 云贵高原维持75%以上的相对湿度

三、农耕智慧的现代演绎

古代农谚"立夏看夏"的观测体系,在当代农业中衍生出新的技术范式。卫星遥感数据显示,现代立夏期间:

- 冬小麦进入乳熟关键期,叶绿素含量达年度峰值

- 水稻秧苗日均增高1.2cm,需保持3-5cm浅水层

- 棉田地温稳定在18℃以上,开始实施"蹲苗"技术

四、生态系统的链式反应

立夏初侯引发的生态涟漪效应正在改变生物种群的分布格局。根据2023年生物多样性监测:

- 候鸟北迁时间较1980年代提前9.3天

- 柑橘木虱等害虫越冬存活率提升至67%

- 银杏叶片展开期与传粉昆虫活跃期的同步率下降12%

当城市居民在立夏日称重嬉戏时,现代农业科学家正通过微型气象站收集田间数据,气象学家在分析大气环流模式的细微改变,而生态学家则持续追踪物候指示物种的迁徙轨迹。这种传统智慧与现代科技的交织,正在书写着立夏节气新的时代注脚。