有关清明节气的6个谚语——解读传统农耕智慧与民俗记忆

- 2025-05-01

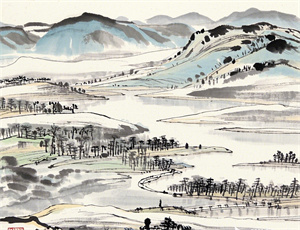

清明作为二十四节气中兼具自然节律与人文内涵的特殊节点,民间流传着大量浓缩农耕经验与生活智慧的谚语。这些短句不仅承载着古人观天察地的科学认知,更映射出地域文化对自然规律的独特解读。本文通过解析六则经典清明谚语,揭示其背后隐藏的气候特征、农事规律及社会习俗,展现节气文化在中华文明中的深层脉络。

一、清明谚语的形成基础

农耕文明对物候的精准观察构成谚语产生的根基。汉代《四民月令》记载的"清明风至"印证了古人通过气流变化判断时令的能力。唐代开始出现的"清明插柳"习俗,则显示出节气与民俗的深度融合。

二、六大经典谚语解析

- "清明前后,种瓜点豆"

该谚语源自《齐民要术》,反映黄河流域春耕规律。现代物候观测显示,当气温稳定通过10℃时,正适合豆科作物播种。但江南地区因气候湿润,农谚则演变为"清明谷雨紧相连,浸种耕田莫迟延"。

textCopy Code - "清明刮动土,要刮四十五"

北方民间的风候总结,对应春季蒙古高压与海洋低压的持续角力。气象数据显示,华北地区清明期间风力普遍达4-5级,与农谚描述的"风扰土"现象高度吻合。 - "清明不戴柳,红颜成皓首"

此俗谚蕴含古代禳灾祈福观念。《梦粱录》记载南宋临安已有清明簪柳习俗,柳枝所含水杨苷成分,客观上起到预防春季流行病的作用。 - "清明晴鱼上高坪,清明雨鱼入深水"

长江流域渔民的经验总结,揭示水温变化对鱼类活动的影响。水温低于15℃时,鱼类趋向深水区,这与清明期间冷暖交替的天气特征直接相关。 - "清明泡稻种,谷雨下齐秧"

华南双季稻区的耕作时序指南。现代农业实验证明,稻种在20℃水温中浸泡72小时,发芽率可达最优,恰好对应清明时节的水温条件。 - "清明断雪,谷雨断霜"

物候学上的重要临界点。根据近三十年气象资料,华北地区终雪日平均在清明前7天,但遇强冷空气年份,仍可能出现"三月桃花雪"的特殊现象。

三、谚语背后的时空差异

中国南北跨度产生的气候分异,使清明谚语呈现显著地域特征。黄河中游的"清明种秫秫,谷雨种棉花"与珠江流域的"清明薯,谷雨姜",反映出不同纬度带的作物选择差异。这种时空差异恰是农耕文明"因地制宜"智慧的生动体现。

四、现代价值再发现

- 农业科研领域将谚语视为古代物候数据库,通过比对历史气候数据验证其科学性

- 生态保护工作者利用"清明蛙始鸣"等物候谚语监测生物节律变化

- 民俗学者发现"清明不拆絮,到老没成器"等训诫谚语中的教育智慧

当城市居民在清明假期踏青祭扫时,田间地头仍回响着这些跨越千年的农耕密码。从东北黑土地的"清明忙种麦"到云贵高原的"清明采茶正当时",这些朴素的语言化石,仍在默默讲述着中华民族与自然对话的古老智慧。