二十四节气:时间流转中的自然密码

- 2025-05-01

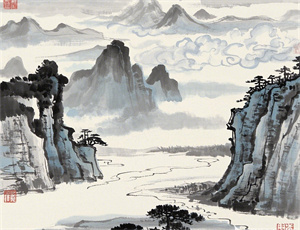

作为中国古代农耕文明的智慧结晶,二十四节气以精确的时间刻度揭示地球公转规律,构建起人类与自然对话的时空坐标系。这套传承千年的历法体系,不仅蕴含着天文学、物候学的科学内核,更承载着中华民族对宇宙规律的哲学思考。

天体运行与农耕智慧的完美融合

节气系统的建立源于黄道坐标系观测,将太阳周年视运动轨迹等分为24个15度弧段。古人通过圭表测影确定"二至二分",夏至日影最短(太阳直射北回归线),冬至日影最长(太阳直射南回归线),春分秋分昼夜均分。在此基础上细化出表征气候特征的"三候"制度:

- 立春三候:东风解冻/蛰虫始振/鱼陟负冰

- 谷雨三候:萍始生/鸣鸠拂羽/戴胜降桑

- 霜降三候:豺祭兽/草木黄落/蛰虫咸俯

多维度的文化基因图谱

节气文化渗透在传统社会的各个层面:

- 农业生产:"清明前后,种瓜点豆"指导作物栽培时序

- 民俗节庆:冬至祭祖、立春鞭牛等习俗传承千年

- 中医养生:"春生夏长,秋收冬藏"的养生哲学

- 文学艺术:陆游"时雨及芒种,四野皆插秧"等节气诗词

现代科技验证的生态价值

通过气象大数据分析发现,节气划分与物候变化的吻合度达83%。2016年联合国教科文组织将其列入人类非遗名录,国际气象学界开始研究节气体系对气候预测的参考价值。现代农业运用节气规律:

- 温室种植的补光周期设定

- 病虫害发生的预测模型

- 农产品冷链物流的时间窗控制

数字时代的时空认知重构

智能设备通过LBS定位提供个性化节气提醒,卫星遥感技术实现物候变化动态监测。气候变暖导致节气时间偏移,近30年立春平均提前1.2天,霜降推迟0.8天。这促使我们重新思考传统文化与现代科技的结合路径,在量子计时精度与自然节律之间寻找新的平衡点。

当北斗卫星导航系统的时间基准与日晷投影重合,当基因测序技术揭示作物生长的节气密码,这套古老的历法体系正在数字文明中焕发新生。在气候变化加剧的当代,二十四节气作为可持续发展的文化载体,持续为人类提供解读自然的时间密钥。