芒种节气花神:探寻夏收时令的农耕信仰与民俗传承

- 2025-05-01

作为二十四节气中唯一以“种”为核心的时间坐标,芒种承载着中国古代农耕文明对自然规律的精准把握。在仲夏时节的湿热气息中,这个连接麦黄与稻绿的节气,衍生出独特的花神崇拜体系。从《礼记·月令》记载的“仲夏之月,鹿角解,蝉始鸣”到《齐民要术》强调的“芒种节,急种晚谷”,时间刻度与植物生长的深度契合,孕育出以石榴、蜀葵为代表的节气花神形象。这些被赋予神格的花卉植物,不仅是物候变化的见证者,更是农耕社会精神信仰的物质载体,在祭祀仪式、民俗活动与文学创作中构建起立体的文化符号系统。

节气时序中的花神谱系

在长江流域出土的楚帛书中,已出现将特定花卉与节气对应的早期记载。至《淮南子·天文训》完善二十四节气体系后,花神信仰逐渐形成地域性差异:

- 中原地区以石榴为芒种主祭花卉,取其“千房同膜,万子如一”的象征意涵

- 江南水乡则奉蜀葵为节气使者,因其向阳而生的特性暗合农时规律

- 巴蜀盆地发展出独特的栀子花崇拜,与当地“栀子花开插秧忙”的农谚相呼应

祭祀仪轨中的空间叙事

浙江余姚河姆渡遗址发现的陶制花器,揭示了新石器时代先民的花卉祭祀传统。芒种时节的祭花仪式在明清时期形成固定范式:

- 辰时三刻设五色祭坛,按五行方位摆放当令花卉

- 主祭者诵读《花朝疏文》,以朱砂书写祝祷词

- 乡民持新麦穗绕坛三周,完成人神沟通的象征仪式

民俗实践中的象征转化

在福建莆田地区,至今保留着“簪花换种”的古老习俗。芒种当日,农妇将石榴花与稻穗编织成冠,通过“以花易种”的行为隐喻作物繁衍。这种物质交换仪式,实则构建了三个文化维度:

- 时间维度:鲜花凋谢与种子萌发的生命周期对应

- 空间维度:庭院花卉与田间作物的能量转换

- 社会维度:女性劳动与农业生产的价值关联

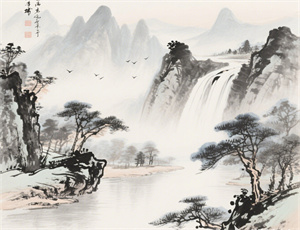

艺术创作中的意象重构

明代画家陈洪绶的《芒种图》,以夸张变形的蜀葵造型暗喻农事艰辛。画作中倾斜的花茎与弯曲的叶片,既是对“麦穗低垂”的视觉转译,也暗含“君子务本”的儒家训诫。这种艺术表达在清代演变为“花神戏”的固定程式:

- 开场必现“花神驾云”的提线木偶表演

- 中场穿插“花判断案”的折子戏

- 终场以“散花赐福”的集体舞蹈收束

生态智慧的现实映照

在江西婺源发现的清代《花神簿》,记载了127种芒种时令植物的药用价值与生态功能。其中关于蜀葵根系固氮作用的描述,竟与现代农学研究发现高度吻合。这种经验观察与科学认知的跨时空呼应,凸显出三个层面的价值:

- 物候记录为现代生态研究提供历史参照系

- 传统祭祀空间成为保护生物多样性的特殊场域

- 花神信仰中蕴含的生态伦理影响当代可持续发展观

当江苏高邮的农民仍在芒种日将石榴枝插入秧田时,这个延续千年的仪式已超越简单的祈福范畴。那些沾着泥土的花瓣与沉甸甸的麦穗,正在书写着中华文明对自然时序的永恒礼赞。