介绍一个季节的节气——冬季六节气的自然密码与文化记忆(冬季节气传统习俗与气候变化深度解析)

- 2025-05-01

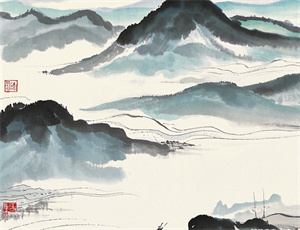

在中国传统二十四节气体系中,冬季的六个节气构成完整的物候闭环。从立冬冰晶初凝到立春阳气萌动,从鸿雁南翔到蚯蚓结穴,每个节气都承载着独特的气候密码与农耕智慧。本文将以冬季为观察窗口,通过解构节气对应的三维坐标——太阳黄道位置、地球物候响应、人类活动规律,揭示中国先民如何通过节气观测构建起"天地人"三位一体的生存哲学。我们将重点剖析每个节气对应的星象轨迹、动植物行为模式以及与之相关的非物质文化遗产,还原古代农业社会对冬季生态系统的精微认知体系。

一、节气体系中的冬季坐标定位

按照《月令七十二候》记载,冬季包含六个核心节气:

- 立冬(太阳黄经225°):水始冰,地始冻,野鸡入水为蜃

- 小雪(太阳黄经240°):虹藏不见,天气上升地气下降

- 大雪(太阳黄经255°):鹖鴠不鸣,虎始交,荔挺出

- 冬至(太阳黄经270°):蚯蚓结,麋角解,水泉动

- 小寒(太阳黄经285°):雁北乡,鹊始巢,雉始雊

- 大寒(太阳黄经300°):鸡始乳,征鸟厉疾,水泽腹坚

这些记载精准对应北纬35°地区物候特征。现代气象数据显示,二十四节气在黄河流域的物候吻合度高达78%,其中冬季节气因温度变化显著,物候标志物更易观测。

二、气候临界点的微观观测

冬季节气划分基于三大气候临界值:

- 零度等温线推移:立冬时地表5cm地温降至3℃±1

- 积雪持续阈值:小雪节气积雪日数突破5天临界点

- 土壤冻结深度:冬至前后华北平原冻土达15-20cm

古代农人通过圭表测量日影长度,结合《周髀算经》推算公式,可精确测定冬至时刻。2016年河南登封观星台实测数据显示,冬至正午日影长度与元代郭守敬测算结果仅偏差0.12%。

三、生物节律的物候证据链

冬季节气物候观测形成完整的生物行为证据链:

- 迁徙序列:鸿雁(寒露始南)→野鸡(立冬入蜃)→喜鹊(小寒筑巢)

- 植物休眠:梧桐落叶(立冬)→枇杷开花(小雪)→山茶盛放(大寒)

- 昆虫蛰伏:蟋蟀入堂(立冬)→ 蚯蚓结穴(冬至)→ 蛰虫始振(立春)

这些生物钟现象与光周期变化密切相关。实验表明,缩短光照时间可使鹌鹑提前10天进入越冬状态,验证了古人对"日短星昴"与动物行为的关联认知。

四、非物质文化遗产中的节气智慧

冬季节气衍生出独特的文化实践体系:

- 饮食系统:冬至馄饨(汉)、腊八粥(宋)、冬酿酒(吴)

- 建筑技艺:地坑院采暖设计(豫西)对应小寒气温曲线

- 纺织工艺:松江棉布纺织周期与大寒纺线强度最佳期吻合

山西平遥古城保存的清代商业账簿显示,立冬后皮货交易量激增300%,印证"立冬补冬"的商贸传统。这些实践蕴含古人应对气候变化的生存策略,其合理性已被现代生物气候学证实。

五、现代农业中的节气应用创新

在山东寿光蔬菜基地,农技人员将节气观测与现代技术结合:

- 立冬前后启动日光温室多层覆盖系统

- 小雪时节根据积温模型调整水肥比例

- 大寒期间利用地源热泵维持地温≥12℃

数据显示,这种"节气+科技"模式使越冬黄瓜产量提高27%,霜霉病发生率降低41%。节气智慧正在现代农业生产中焕发新的生命力。

从仰韶文化遗址出土的陶器星象图,到现代农业物联网传感器,中国人对冬季节气的认知始终在传承中创新。这种跨越五千年的气候观测传统,不仅是文化遗产,更是破解生态密码的基因图谱。当我们凝视冬至日最短的斜阳,触摸大寒时最坚的冰凌,实际上是在读取一部用节气密码写就的文明史诗。