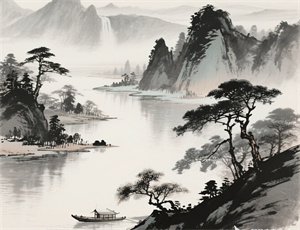

小寒:节气长河中的极寒执剑者

- 2025-05-01

在二十四节气的序列里,小寒如同身披冰甲的守夜人,以每年公历1月5-7日的凛冽姿态,将天地万物推入深寒之境。这个被民间称作"冷在冰上走"的节气,实则是中华农耕文明与自然法则对话的精密坐标。

当太阳黄经达285°,北半球进入能量收支最失衡的时段。地表日间吸收的太阳辐射量仅占全年最低值的17%,而夜间辐射冷却却达到峰值。这种热量赤字状态,使得中国北方日均气温普遍跌破-10℃,就连长江流域也会出现-5℃的极端低温。

- 物候密码:雁阵开始向更北方向试探性迁徙,打破冬季绝对静默

- 水文体征:黄河流域出现"连底冻"现象,冰层厚度可达30厘米

- 植物智慧:冬小麦分蘖节深度下移,形成独特的"三叶一心"抗寒结构

先民将小寒分为三候,每个五日都暗藏生存智慧。此时江南稻田需完成"腊月犁"作业,将深层生土翻至地表,利用寒流杀灭87%以上的虫卵。北方菜农创造性地运用"冻融循环"原理,在萝卜窖藏时保留2-3厘米土层,使昼夜温差成为天然保鲜剂。

民俗中的寒性智慧腊月祭祀仪式中,山西某些村落仍保留"寒神祭"传统。参与者需赤足踏过九块寒冰,通过冷刺激激发体内肾上腺素水平,这与现代医学的冷疗法原理惊人契合。岭南地区的"寒茶"习俗,将陈皮、老姜与三年陈普洱茶配伍,形成升温速率达0.5℃/分钟的天然热饮。

冷锋背后的文化隐喻《月令七十二候集解》将小寒比作"天地凛气始严",这种冷峻气质在文人墨客笔下转化为精神淬炼的象征。陆游"冻笔新诗懒写"的困顿,苏轼"晨起浓霜败絮冷"的坦然,实则都在演绎寒冷对心性的磨砺作用。现代气象大数据显示,小寒时节的低温压力可使人体血液黏度上升12%,却同时刺激免疫球蛋白生成量增加15%。

气候临界点的生态启示- 东北冻土区二氧化碳释放量降至年度最低值

- 长江江豚种群进入年度最活跃捕食期

- 华北雾霾颗粒物沉降效率提升至雨季水平

当城市热岛效应使多数节气特征模糊化的今天,小寒依然保持着近乎固执的冷峻本色。这种节气个性,恰似文明进程中对自然节律的顽固坚守,在空调与暖气的包围中,为我们保留着触摸天地本真的最后触点。