描写节气处暑的诗词——炎凉交替间的诗意与哲思探析

- 2025-05-01

处暑,作为二十四节气中承夏启秋的节点,既承载着暑气渐消的物候特征,亦成为文人墨客笔下抒怀的载体。从《诗经》的“七月流火”到陆游笔下“四时俱可喜,最好新秋时”,历代诗词在描摹草木荣枯、气温升降之间,悄然编织着中国人对自然规律的敬畏与生命哲学的思考。这种跨越千年的文化表达,不仅记录着农耕文明的智慧密码,更在字句推敲中折射出天人合一的深层精神图景。

一、处暑物候的文学化呈现

在《月令七十二候集解》中,处暑三候被概括为“鹰乃祭鸟、天地始肃、禾乃登”,这种物候观察体系为诗词创作提供了具象素材。白居易《早秋曲江感怀》中“处暑余三日,新凉直万金”的精准刻画,既符合关中地区处暑后昼夜温差加大的气候特征,又以“万金”的夸张修辞凸显人们对秋凉的期盼。

- 温度感知的意象转换:杜牧“银烛秋光冷画屏”中的“冷”字,实为处暑时节夜间温度骤降的感官投射

- 动植物行为的隐喻表达:李商隐“荷叶枯时秋恨成”将植物凋零与情感失落形成互文

- 天文现象的象征运用:苏轼“卧看牵牛织女星”借七夕星象暗合处暑时令

二、农耕文明的诗意映射

《齐民要术》记载的处暑农事活动,在范成大《四时田园杂兴》中得到鲜活呈现:“处暑才过雨霁新,家家场圃筑如银”。这种对农事场景的白描,既展现特定时令的生产图景,更暗含“顺应天时”的生存智慧。值得关注的是,不同地域的处暑农谚在诗词中呈现差异化表达:

| 地域 | 农谚特征 | 诗词对应 |

|---|---|---|

| 江南 | “处暑见新花” | 杨万里“映日荷花别样红” |

| 华北 | “处暑高粱遍拿镰” | 元好问“黍穗登场谷满车” |

| 岭南 | “处暑十日忙割禾” | 屈大均“炎方十月稻初登” |

三、生命哲学的时空对话

王维《山居秋暝》中“空山新雨后,天气晚来秋”的意境营造,实为处暑时节山林气象的典型写照。这种看似写实的景物描写,却通过“空山”与“新雨”的意象组合,构建出“有无相生”的哲学场域。宋代词人蒋捷《虞美人·听雨》更将处暑时节的雨声作为人生三境的时间坐标,在节气轮回中寄寓生命感悟。

值得注意的是,处暑诗词中的时空意识常呈现双重维度:

纵向维度上,杜甫“万里悲秋常作客”将个人漂泊与季节变迁相勾连;

横向维度上,白居易“离离暑云散,袅袅凉风起”则通过气候感知拓展空间想象。

四、文化符号的现代传承

当代诗人余光中在《处暑》中写道:“蝉声渐哑是秋的舌苔/厚了,将夏的梦呓/翻译成凉”,这种对传统意象的现代重构,既延续了节气书写的基因,又赋予其新的审美体验。在全球化语境下,处暑诗词的跨文化传播呈现三个转向:

- 生态意识与环保理念的融合

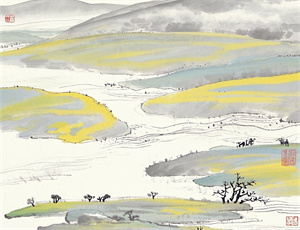

- 数字媒介对节气意象的视觉化转译

- 都市生活体验对农耕记忆的创造性转化

从《礼记·月令》的仪式记载到当代诗人的个性化表达,处暑诗词始终在变与不变中寻找平衡。这种文化现象提示我们:节气不仅是时间刻度,更是中华民族感知自然节律、构建精神家园的特殊语法。当现代科技逐渐模糊季节边界之时,重读这些穿越时空的诗句,或许能帮助我们重新建立与天地对话的能力。