24个节气诗——与自然对话的千年智慧

- 2025-05-01

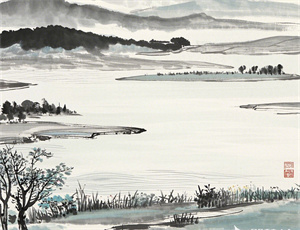

在农耕文明绵延五千年的中华大地上,二十四节气不仅是指导农事的历法刻度,更凝结着先民观察宇宙、体悟生命的哲学智慧。以诗歌为载体,《24个节气诗》如同镶嵌在时光长河中的二十四枚玉玦,将物候变迁、人文情感与天地规律熔铸成独特的文化密码。这些跨越千年的诗行,既是对自然律动的精准捕捉,亦是人类在时间长河中留下的精神坐标,其内涵远超现代气象学的数据记录,展现出中华文明对天人关系的深邃思考。

一、节气诗的时空密码

在甲骨文残片与青铜铭文中,已能窥见殷商时期"分至启闭"的原始节气划分。至汉代《淮南子》完整记载二十四节气,天文观测与农事经验的结合臻于成熟:

- 天体运行坐标:以黄道坐标系观测日躔位置,精确到太阳黄经每15°为一个节气

- 物候观测体系:七十二候将每个节气细分为三候,记录动植物生态变化

- 阴阳平衡法则:冬至阳生、夏至阴起的辩证思维贯穿始终

二、诗意栖居的生态哲学

宋代文人将节气诗推向艺术高峰,苏轼《春菜》中"茵陈甘菊不负渠,绘缕堆盘纤手抹"的描写,展现的不只是时令食材,更是对自然馈赠的珍视。这种生态智慧体现在:

- 遵循物候的生存智慧:立春鞭牛、谷雨采茶等习俗暗合生态规律

- 节制有度的开发理念:霜降伐薪、大雪休猎体现资源可持续观念

- 诗意观照的审美境界:清明踏青、白露观荷将生活艺术化

三、文化基因的现代表达

当现代农业逐渐脱离自然节律,节气诗却在当代焕发新生。北京冬奥会开幕式以二十四节气倒计时惊艳世界,数字艺术家将《24个节气诗》转化为动态水墨画。这种文化传承的创新路径包括:

- 科技赋能:卫星遥感监测与古代物候记录形成数据对话

- 城市农耕:屋顶菜园践行节气种植理念

- 教育重构:中小学将节气观察纳入自然课程

四、永恒的生命叩问

在惊蛰雷声中苏醒的不只是蛰虫,还有人们对生命周期的感知。白居易《观刈麦》"力尽不知热,但惜夏日长"的慨叹,与现代人"春困秋乏"的体验形成跨越时空的共鸣。这种生命节律的体认,在快节奏的现代社会愈发珍贵:

- 生物钟与节气周期的内在关联

- 季节性情感障碍(SAD)的古老应对智慧

- 节气饮食对现代营养学的启示

从仰韶文化陶器上的星象纹样,到紫禁城中的交泰殿计时系统,二十四节气始终是中华文明理解宇宙的重要维度。那些镌刻在竹简绢帛上的节气诗句,不仅是文学遗产,更是人类与自然持续对话的见证。在气候变迁加剧的今天,重新审视这份文化遗产,或许能为构建生态文明提供新的思维路径。